구스타프 말러 |

지난 2010년 5·18민주화운동 30주년 기념 음악회에서 광주시립교향악단이 1980년 5월 무고하게 희생된 광주시민과 민주화운동을 재조명했다.

●작곡 배경, 유년시절 어두운 가족사 영향

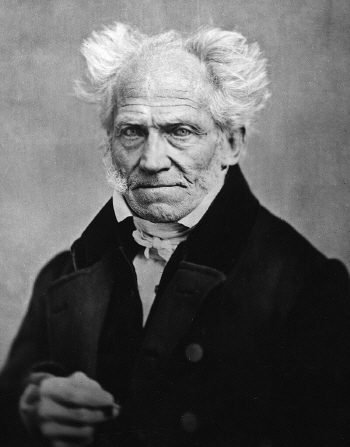

말러는 독일의 철학자 쇼펜하우어(Arthur Schopenhauer·1788~1860)의 염세주의 철학의 영향으로 죽음을 염두에 뒀고 이는 곧 그의 음악과 직결됐다. 그의 유년 시절 열세 명의 형제 중 여덟 명이 세상을 떠나며 죽음은 늘 그의 곁에 있었다. 이러한 영향으로 그의 교향곡 1번 ‘거인’의 3악장 제1주제로 장송 선율이 사용됐고 죽음의 선율은 그 뒤로 계속됐다.

우연히도 교향곡 2번을 작곡하던 시기 그의 아버지와 어머니, 누이가 연달아 세상을 떠났다. 교향곡이 초연되던 1895년은 그의 남동생이 목숨을 끊었다. 그의 고민은 두 번째 교향곡 ‘부활’을 통해 삶과 죽음에 대해 해답을 찾고자 했다. 결국 교향곡 5번 첫 악장 주제 또한 장송곡이며 교향곡 6번 ‘비극적’과 7번 ‘밤의 노래’도 죽음과 통하고 있다.

말러가 1888년부터 1894년 사이 작곡한 교향곡 2번은 그의 가장 인기 교향곡으로 분류되기도 한다. 베토벤 마지막 교향곡 9번 영향을 받아 작곡한 이 교향곡은 베토벤의 ‘합창’과 같이 혼성합창단과 소프라노, 알토 독창자가 함께하고 있다. 4관 편성을 기본으로 8대의 호른과 두 세트의 팀파니, 오르간, 하프까지 더해져 말러 부활 교향곡 전에 작곡된 그 어떤 교향곡보다 대편성 오케스트라의 규모로 확대돼 발표됐다. 워낙 오랜 기간 작곡돼 각 악장이 독립된 형태로 들리기도 하고 그의 실험정신이 투영된 작품이다. 이러한 이유로 작품 초연 때 냉담한 반응을 보이기도 했다.

말러 교향곡 2번 중 2악장 첫 파트 자필 악보 |

●초연 혹평 불구 1900년 초 호평 받으며 평단서 주목

1889년 그의 첫 번째 교향곡 ‘거인’이 초연 당시 혹평을 받은 후 6년 동안 심혈을 기울여 교향곡 2번을 완성했다. 하지만 초연 당시 청중들과 평론가들의 반응은 그리 좋지 않았다.

당시 연주는 리하르트 슈트라우스(Richard Strauss·1864~1949)의 주선으로 이뤄져 자신의 지휘로 1895년 3월 베를린 필하모닉의 연주로 4, 5악장을 뺀 1악장부터 3악장까지 단독으로 연주했다. 그해 12월 같은 오케스트라의 연주와 자신의 지휘로 전 악장이 초연됐다.

이후 1900년 뮌헨과 1907년 빈, 1908년 뉴욕과 파리에서 연주하며 ‘성공적인 지휘자’에서 ‘작곡가 말러’에 대한 호평으로 평단으로부터 주목받기 시작했다. 1924년 오스카 프리드(Oskar Fried)의 지휘와 베를린 스타츠카펠레(Berliner Staatskapelle) 연주로 말러 교향곡 중 최초로 전곡 녹음이 이루어진 작품이기도 하다. 이 녹음 기록은 당시까지 가장 긴 시간 녹음된 작품으로 기록됐다. 우리나라에서 초연은 1974년 4월 16일 국립교향악단과 국립합창단이 함께 홍연택 지휘자의 연주로 이뤄졌다. 이듬해 1975년 광복 30주년 기념 음악회로 원경수 지휘자가 같은 교향악단을 지휘해 특별한 음악회를 만들기도 했다.

아르투르 쇼펜하우어(1859년 사진) |

전체 5개 악장의 교향곡 2번은 각 악장마다 명확하게 지시어를 주고 있다. 이는 악장마다 특징을 함축적으로 나타내고 있다.

1악장은 완전히 성실하고 장엄한 표출로써(Mit durchans ernstem un feierlichem Ansdruck)를 표현한 소나타 형식이지만 전개부가 상당히 확대된 특징을 가지고 있다. 말러는 그레고리오 성가 ‘진노의 날’과 유사한 십자가 동기, 부활 동기와 리스트가 사용한 십자가 화음 등을 사용해 악장의 상징적인 부분을 암시하며 들려주고 있다.

2악장은 아주 즐겁게, 절대로 서두르지 말고(Sehr gemachlich. Nie eilen)의 지시어로 죽은 영웅의 생전 행복한 과거의 회상을 그리고 있다. 말러는 상반되는 두 개의 주제를 들려주고 있는데 그가 즐겨 사용한 ‘렌틀러 형식’과 두 번째는 ‘스케르초 형식’을 사용하고 있다. 흥미로운 일화로 파리 공연 당시 드뷔시는 2악장 연주 중 객석을 박차고 나갔다고 한다. 이유는 2악장의 형식이 너무 진부해서 거부감을 느끼고 공연 중 자리를 비웠다고 한다.

3악장은 3부 형식 스케르초 형식이면서 온화하게 흐르는 움직임으로(In ruhig fließender Bewegung) 표현하고 있다. 말러는 이 악장에 ‘어린이의 이상한 뿔피리’ 가곡 중 물고기에 설교하는 파도바의 성 안토니오의 선율과 한스 로트(Hans Rott, 1858~1884)의 교향곡 마장조(Symphony in E major)의 3악장 주제 선율을 번갈아 사용했다.

아르투르 쇼펜하우어(1859년 사진) |

5악장은 1부의 스케르초 템포로(Im Tempo des Scherzos) 연주 후 2부의 대단히 속도를 늦추어 웅장하게(Molto ritenuto. Maestoso), 3부의 소프라노와 알토, 합창의 피날레 형식의 삼부형식으로 구성되었다. 특별히 마지막 악장은 평소 존경하던 지휘자 한스 폰 뷜로의 죽음에서 영감을 받았다.

당시 장례식에 참석한 말러는 독일 시인 프리드리히 고틀리프 클로프슈토크(Friedrich Gottlieb Klopstock, 1724~1803)의 시 ‘부활’을 소재로 한 노래에 영감을 받아 클롭슈톡의 시를 가사로 한 대략 30분이 넘는 대규모 구성의 피날레 악장을 완성했다.

특별히 말러의 이 교향곡을 피아노 버전으로 편곡한 한스 폰 뷜로(Hans Guido Freiherr von Bulow, 1830~1894)는 “바그너의 트리스탄과 이졸데와 비교해 바그너의 작품은 하이든의 교향곡에 지나지 않는다”고 언급했다.

한스 폰 뷜로 |

●음악적 특징…종교와 철학적 메시지 담아

말러는 이 교향곡을 통해 죽음에 대해 고민하고, 종교적인 의미로 ‘부활’을 통해 자신의 신앙적 철학을 담아냈다. 소나타 형식을 따르면서 말러 특유의 자유롭고 파격적인 시도를 통해 무거울 수밖에 없는 죽음과 부활을 다룸으로써 인간의 영적 순례를 뛰어넘어 종교와 철학적 메시지를 표현한, 인간이 다룰 수 있는 극치를 표현하고 있다.

앞서 작곡가들이 자기 작품 일부를 다른 작품에 차용하거나 음악적 동기를 인용하면서 작품의 주제를 변화무쌍하게 다룬 것에 영향을 받은 말러는 고대 성가와 선배 작곡가들의 음악적 모티브뿐만 아니라 특별한 메시지를 담고 있는 본인의 가곡을 통해 교향곡의 주제와 선율을 더욱 견고하고, 완고하게 만들어 냈다.

결국 삶의 연장선에서 죽음은 하나의 과정으로 어둠과 빛, 기쁨과 슬픔, 생로병사와 같이 우리가 받아들여야 할 숙명과도 같다. 새해가 시작되면서 새롭게 다짐하거나 계획하는 일들이 생기기 마련이다. 보통 작년에 이루지 못한 바램이나 새해 소망을 희망하게 된다.

종교의 유무를 떠나 어렵고 힘들 때 내 이야기를 들어주고 의지할 수 있는 누군가와 새해의 소망과 희망을 나눌 수 있는 신년, 지난해보다 더 행복하고 발전하는 한해가 되기를 기대해 본다.

김성수 국립심포니오케스트라 공연기획팀장