의거 직후 하얼빈일본총영사관에서의 안중근 참모중장(안중근기념사업회 제공) |

용정 3.13 반일의사릉(독립기념관 제공) |

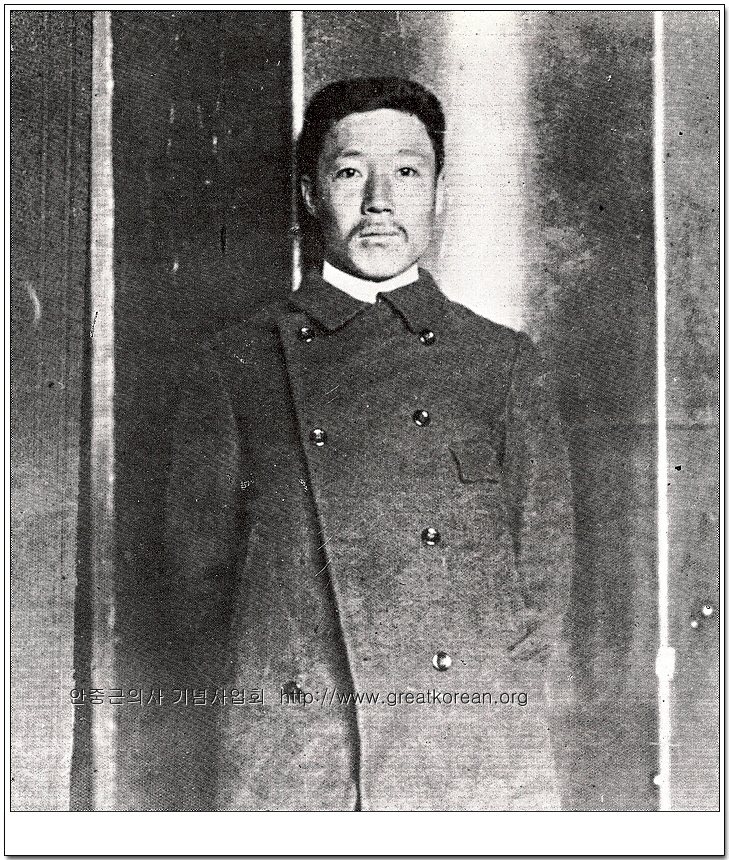

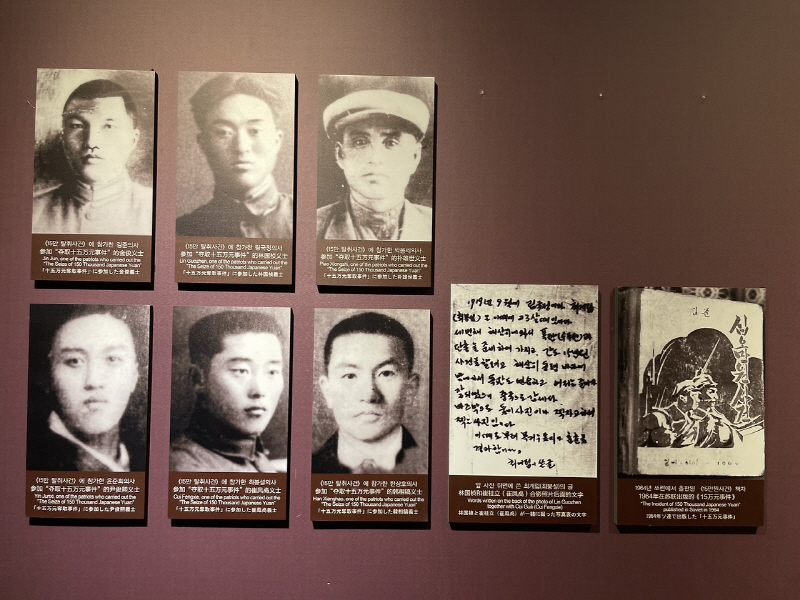

15만원 쟁취사건의 영웅들(달이샘의 역사나들이 제공) |

1895년2월27일 전봉준 장군이 한성 일본영사관에서 재판소로 이송되기 직전의 모습. 19세기 후반 일본영사관은 우리역사에 기록을 남기고 있었다. 국가기록원 제공 |

간도일본총영사관 건물 측면(통일부 공식블로그) |

그는 “일제는 중국 전역에 총영사관을 설치했습니다. 한인들이 많이 거주하는 만주 지역에 10개 영사관을 설치했습니다. 간도영사관은 본연의 목적과 달리 중국 침략과 한인 수탈, 항일운동 탄압을 위한 가짜 영사관이었습니다. 일제 경찰과 헌병이 주둔했습니다. 지하엔 반드시 감옥과 고문실을 설치했습니다. 독립투사들을 고문하고 죽이는 공간이었습니다. 간도영사관에 대한 한인들의 분노는 극에 달했습니다. 한인들은 가만히 있지 않았습니다. 1919년 청년맹호단(靑年猛虎團)이 방화한 적 있었고 1922년엔 독립군의 습격으로 전소됐다고 알려졌습니다. 살인강도 집단의 첨병이었던 총영사관의 존재와 선열들의 위대한 투쟁은 우리 역사에 반드시 기록돼야 합니다”

●일제, 1909년 청나라와 한·중경계조항 체결

1907년 일제는 ‘조선인의 생명 재산과 안전보호’를 구실로 용정에 ‘통감부 간도 임시파출소’를 뒀다. 1909년 9월 일제는 청나라와 ‘두만강 한·중 경계조항’을 체결했다. 조약에 근거해 11월 간도영사관을 설치했다. 간도영사관은 1922년 11월 27일 불에 타 소실됐다. 독립군의 습격이 원인으로 알려졌으나 일제는 부인했다. 1926년 일제가 다시 현지 주민을 동원해 건물을 지었다. 간도영사관은 토지가 4만2994㎡, 건축면적은 2503㎡에 달했다. 간도영사관는 연길, 백초구, 훈춘 등에 영사분관 4개와 경찰분서 19개를 설치했다. 연변지역의 부를 미친 듯이 수탈하고 항일 세력과 한인을 감시·탄압·살해하는 악랄한 군·경체제를 완성한 것. 1937년 일제가 만주를 점령할 때까지 간도영사관은 유지됐다.

1919년 3월 13일 용정에서 만세 시위가 일어났다. 중국에 이주한 한인들이 처음으로 일제에 저항한 최대 규모의 비폭력 독립운동이었다. 1919년 2월, 독립운동가들은 용정에 있는 박동원(朴東轅·?~1919) 집에 모여 만세운동 계획을 논의했다. 북간도 지역에 있는 기독교·천주교·대종교·공교회 등 모든 단체가 참여하기로 했다. 용정을 시발점으로 삼아야 한다는 원칙도 세웠다. 간도영사관이 용정에 있었기 때문이었다. 용정지역 모든 학교 대표가 만세운동에 참여할 방법을 논의했다. 3월13일 낮12시, 서전대야 들판으로 모이자는 전갈이 전해졌다. 12시 용정교회당 종소리가 울렸다. 배형식 목사가 개회를 선언하고 김영학(金永學·1871~1944)이 독립선언서를 낭독했다. 포고문을 낭독하고 연설자들이 무대에 올라 일제의 만행을 성토했다. 만세운동 함성이 천지를 뒤흔들었다. 시위 최종 목적지는 당연히 간도영사관이었다. 일제는 비무장 한인에게 발포했다(10.18일자 연재 기사 참조). 14명이 사망, 15명이 부상, 30여명이 체포됐다. ‘3·13반일의사릉’은 이때 생겼다. 5월 중순까지 총 54회에 걸쳐 만세운동을 벌였다. 당시 북간도 조선인 25만 명 중 36%에 달하는 7만5천명이 시위에 동참했다. 천지를 흔들었던 함성은 사라졌고 용정시 합서리촌 ‘3·13반일의사릉’만 남아 외롭게 당시를 증언하고 있다.

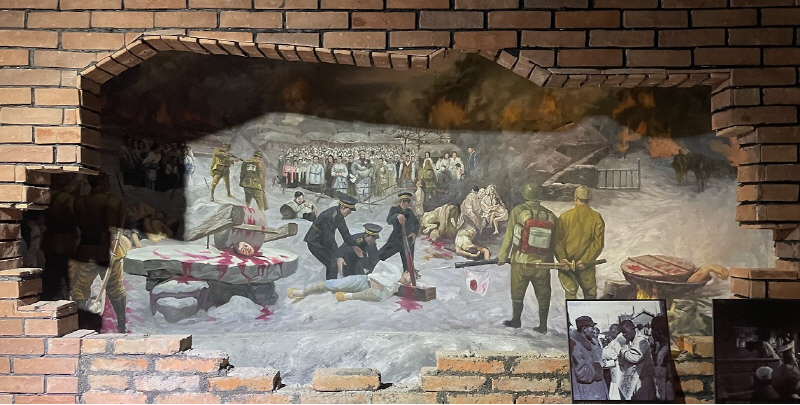

간도일본총영사관 전시관, 간도대학살(경신대참변)의 처참한 현장을 그림으로 재현하고 있다(달이샘의 역사나들이 제공) |

간도일본총영사관(길림성 연변조선족자치주 용정시 육도하로 869번지, 월드코리안뉴스 제공) |

현재 간도영사관은 건물의 일부를 용정시 인민정부청사로 사용하고 있다. 지하 전시관은 용정시 인민정부가 관리한다. ‘길림성 중점 문물보호단위’이자 ‘청소년 애국주의 교육기지’로 지정·운영하고 있다. 공식 명칭은 ‘일본침략 연변 죄증관’이다. 전시 내용은 일제가 저지른 만행을 고발하는데 역점을 두고 있지만 15만 원 쟁취사건(11월 1일 자·연재기사 참조) 등 한인들의 저항도 자세히 설명하고 있다. 이 전시관의 핵심은 ‘간도대학살(경신대참변)’이다. 간도대학살은 일제 괴수들이 저지른 추악한 집단 살인 현장이었다. 마치 ‘남경대학살’의 예행연습이었다. 일제가 얼마나 잔혹하게 연변지역을 억압했는지, 연변 한인들이 얼마나 큰 고통을 겪었는지 보여 주고 있다. 지하 고문실에는 여러 가지 고문 장면을 생생하게 재현해 놓았다. 전시관 팜플렛의 원문 일부를 소개한다. 이것을 읽어보면 일제 만행의 단면을 살펴볼 수 있다.

“간도일본총령사관은 외교기관의 허울을 쓰고 연변과 동북에 대한 침략을 획책한 책원지였으며 연변 인민들의 항일투쟁을 탄압한 죄악의 소굴이었다. 1910년 한일합병 이후 조선의 수많은 반일투사들이 연변으로 들어와 반일투쟁고조를 일으켰다. 이에 질겁한 일제는 1920년에 300여 명의 경찰을 증파하여 각지 경찰기구를 강화하는 한편 ‘경신년 대참변’을 조작하여 적수공권인 무고한 조선족들과 반일투사들을 잔인무도하게 학살하고 방화하며 간음하는 천추에 용서못할 만행을 저질렀다. 일제는 간도총령사관 건물에 지하고문실과 감방을 설치하고 전기취조, 채찍, 집게, 참대꼬챙이, 고추가루물 등 형구로 항일투사와 군중들에게 잔인무도한 형벌을 감행했다. 룡정일본총령사관건물 지하고문실에서 피해받은 사람은 무려 4천여 명이나 되였으며…1937년 12월 폐관될 때까지 항일지사 및 무고한 백성 2만여 명이 체포되여 박해 내지 살해되였다”

●김동삼·이육사·조봉암·여운형·박헌영 등 체포·압송

일본영사관은 19세기 후반, ‘일본공사관’이란 이름으로 우리 역사에 등장했다. 1882년 6월, 임오군란 때 조선 군인들이 일본공사관을 공격했다. 일본인 3명이 죽었고 일본공사는 겨우 도망쳤다. 1895년 2월, 동학농민혁명 전봉준(全琫準·1855~1895)장군이 체포됐을 때 한성일본영사관(현 서울 중부경찰서)으로 압송돼 조사를 받은 적이 있다.

중국 전역에 걸쳐 일본 총영사관은 일본 제국주의의 첨병이었다. 몇 가지 예다. 1909년 침략 원흉 이토를 격살한 안중근 참모중장은 ‘하얼빈 일본총영사관’에 구금됐다. 그곳에는 1931년 서로군정서 참모장 출신 김동삼(金東三·1878~1937), 1933년 일본총영사관 암살미수 사건의 남자현(영화 ‘밀정’의 전지현 역할) 등 수많은 독립운동가들이 체포·수감됐다. 의열단 김원봉의 동지였으며 ‘광야’란 시로 널리 알려진 이육사(李陸史·二六四·1904~1944)는 베이징 일본총영사관 지하감옥에서 순국했다. 안창호와 함께 신민회를 설립했고 안중근 거사의 조력자 이강(李剛·1878~1964)은 1928년 중국 남부 샤먼 일본영사관에 수감됐다. 상해 일본총영사관 경찰은 1927년 4월 안창호, 1927년 9월 조봉암(曺奉岩·1899~1959), 1929년 4월 여운형(呂運亨·1885~1947), 1933년 7월 박헌영(朴憲永·1900~ 1955) 등 임시정부와 의열단, 공산당 단체 등의 중심인물 체포해 조선총독부로 압송했다. 1936년 3월 상해총영사관을 습격했던 맹혈단을 체포, 6월 서울로 압송했다. 맹혈단은 김구가 조직한 비밀결사조직으로 일제 기관 파괴, 일제 요인과 밀정 처단, 독립자금 모집 등을 수행했다. 오면직(吳冕稙·1894~1938), 김창근(金昌根·1902~1938), 한도원(韓道源·1906~?)과 김승은(1915~?) 4명은 조선총독부에 이송된 후 오면직과 김창근은 사형을 언도받고 1938년 5월 16일 평양형무소에서 순국했다.

● 1920년대 한인들 일본 기관 습격 전개

당시 한인들은 총영사관의 무도한 만행에 당하고만 있지 않았다. 독립군은 중국 도처에서 일본총영사관을 공격했다. 1924년 4월 8일 유기동(柳基東·1891~1924), 김만수(金萬秀·1892~1924), 최병호(崔炳浩·1903~1924) 등은 일본 경찰 10여 명을 사살하고 현장에서 순국했다. ‘3의사 하얼빈 혈전’으로 알려진 사건이다. 일본과 중국 경찰에 포위된 상황에서 하얼빈 총영사관 고등경찰부장 쿠니요시를 단총 한 방으로 처단했다. 15년 전 안중근 참모중장을 기억하게 한 사건이었다. 1930년 5월 1일 허형식의 주도로 ‘메이데이’ 항일시위 때 그곳을 습격한 적도 있었다. 1930년 5월 30일, 경남 마산 출신의 여전사 김명시(金命時·1907~1949)가 이끄는 300여 명의 독립군 부대가 ‘하얼빈 일본총영사관’을 습격했다.

1926년 4월부터 임시정부의 비밀결사 병인의용대(丙寅義勇隊) 소속 김광선(金光善), 김창근(金昌根·1902~1938), 곽중선(郭重善·1907~1935), 이수봉 등이 상해 일본총영사관에 세 차례 폭탄을 투척하기도 했다. 편강렬(片康烈·1892~1929)이 주도했던 의성단(義成團)은 1923년, 봉천 일본영사관을 습격, 시가전으로 확대됐다. 일본 경찰 17명을 죽이고 유유히 사라졌다. 그들은 장춘 일본영사관을 습격, 7시간에 걸치는 교전 끝에 일본군 60여 명이 사상당했다.

일제는 중국 전역에서 총영사관을 거점으로 삼고 한인들을 탄압하고 재산을 약탈했다. 영사관이라고 간판을 걸어 놓고 지하에서는 고문, 살인이 난무했다. 그곳은 지옥이었고 악마들의 공간이었다. 독립운동사에서 잊혀지면 안 되는 공간이다. 연변대학교 교수들, 일본 학자들의 논문이나 저서가 있긴 하지만 한국 독립운동사에 파편적으로 존재할 뿐이다. 얼마나 많은 독립투사들이 그곳에서 희생당했는지 어떻게 한인들을 약탈하고 학살했는지 체계적인 연구가 필요하다. 희생당한 선열들께 죄송한 마음이다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원 |