명동촌 명동교회 |

1918년 4월 19일 새로 건축한 북간도 명동학교, 낙성연과 7회 졸업식. 독립기념관 제공 |

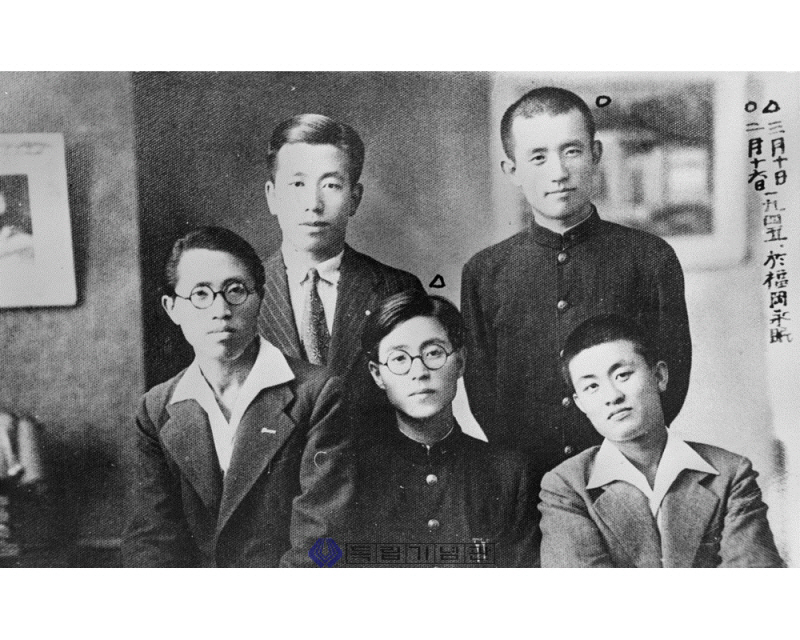

1942년 여름방학 윤동주(○)와 송몽규(△)의 마지막 고향 방문, 명동학교 친구들과 함께. 독립기념관 제공 |

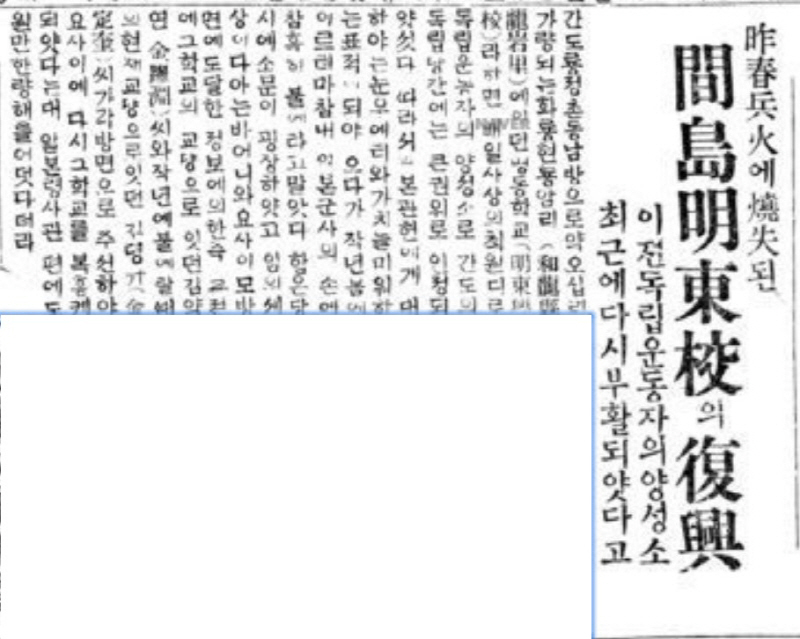

간도명동학교의 부흥(동아일보 1921.02.07. 3면) |

●백두산공정·교통혁신·한류 영향 연변 큰 변화

최근 10년 동안 연변주 관광에 큰 변화가 있었다. 중국이 추진하고 있는 백두산 관광정책 영향으로 주 고객이 중국인으로 바뀌었다. 현재 연변주를 찾는 관광객 중 외국인 비율이 2%라고 하니 정책 효과가 확실하다고 할 수 있다. 중국은 정부 차원에서 ‘장백산 문화건설 공정’을 강력히 추진하고 있다. ‘동북 진흥 전략’, ‘장길도 개발 개방 선도구 개발계획’이 대표적이다. 중국은 백두산을 중국 역사·문화로 귀속하고 백두산에 대한 정치·경제적 주도권을 확보했다. 이미 백두산은 ‘중화 10대 명산’이며 ‘중국 국가급 5A 여행 구역’으로 중국인들에게 사랑받는 산이다. 중국은 백두산과 더불어 압록강-두만강 변경 지역 문화관광자원 활용을 극대화하고 북한과 러시아를 연계한 초국경 관광산업 증진에도 힘을 쓰고 있다.

두 번째, 동북 3성 교통혁신은 관광정책 변화 모멘텀을 제공했다. 2015년 장춘과 훈춘을 연결하는 장·훈고속철도가 개통됐다. 연변주 8개 현과 시를 연결하는 고속도로도 연결됐다. 교통혁신은 중국 일대일로 전략을 촉진하고 백두산과 두만강 구역 합작개발을 이끌어가는 ‘새로운 엔진’이 됐다. 코로나19 이후 항공을 통한 연길지역 관광 활성화 정책도 효과를 내고 있다. 연변라지오TV넷(24.09.11)에 의하면 “7월부터 8월까지 연길공항은 2650편의 리·착륙과 연 39만 1940명의 려객 흐름량을 보장했다. 부단히 갱신된 데이터는 연변경제 강력한 회복세를 반영할 뿐 아니라 연길공항이 동북아 중요 지역으로의 문호 공항, 지역 경제발전의 중요한 동력원”이라고 보도했다.

최근 연길시 정부는 “2023년 상반기 관광객 409만9000명을 맞아들였는데 이는 동 시기 대비 386% 늘어난 셈이며 관광 수입은 55억4200만원을 실현해 동 시기 대비 678% 늘어났다”고 밝혔다. ‘도로+고속철도+항공’의 교통혁신은 관광뿐 아니라 물류 유통, 소득 증대 등 긍정적 효과를 나타냈다.

세 번째, 한류 영향이다. K-Culture의 세계적 확산은 중국에도 큰 영향을 줬다. 연길은 한류의 영향으로 중국 관광도시 12위 권내로 진입했다. 연길은 거점 관광지로서 백두산, 용정, 훈춘, 도문 등 연변주 전체를 아우르고 있다. 한류의 간접체험지로서 높은 평가를 받고 있다. 중국인들을 대상으로 연길에 대한 인상을 조사한 결과 ‘조선족 전통 복장은 색상이 너무 아름다워 분위기가 남다르다’, ‘연길에는 맛집이 너무 많다. 또다시 오고 싶은 도시다’, ‘전통과 현대가 한데 어우러져 있어서 신기하다’ 등 전반적으로 좋은 평가가 많았다. 한국보다 접근성이 좋고 비용이 적게 들기 때문에 한류는 연변주 관광 활성화의 밑거름이 됐다.

명동촌 입구. 중국 전통 대문인 패방(牌坊)으로 세워졌다. |

명동촌 송몽규 생가 |

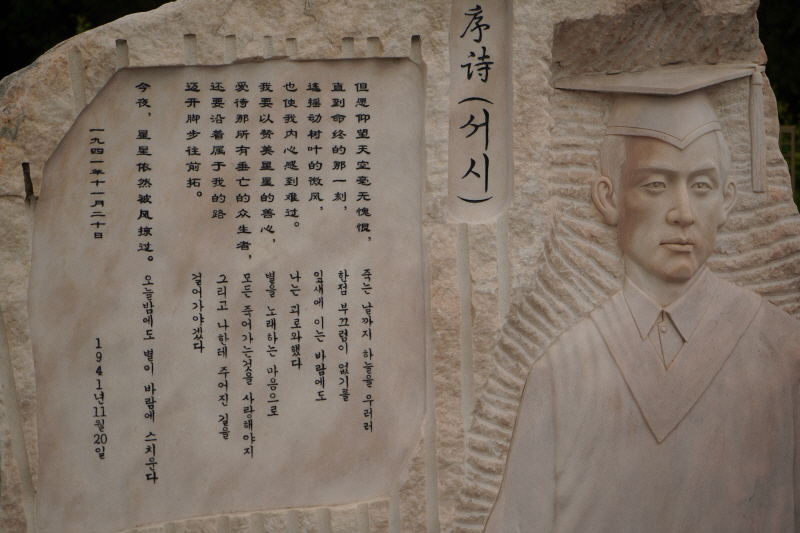

윤동주 생가 내 서시 시비. 중국어를 위에, 한글은 아래에 배치했다. |

범도루트 일행은 윤동주 고향 명동촌(明東村)으로 향했다. ‘명동촌’은 용정에서 서남쪽으로 15㎞ 떨어진 곳에 자리하고 있다. 마을 입구에는 중국 전통 대문 양식의 패방(牌坊)이 세워져 있다. 붉은 기둥에 지붕을 올린 형태다. 기둥에는 흰 글씨, 한글과 한자로 ‘중국 조선족 교육 제1촌’이라고 명동촌을 소개하고 있다.

1899년 2월18일 함북 회령 출신 김약연(金躍淵·1868~1942)은 문치정(文治政), 남위언(南葦彦), 김하규(金河奎), 이듬해 윤하현(尹夏鉉)까지 다섯 가문이 이주해 명동촌을 형성했다. 그들이 맨 먼저 한 일은 서당을 여는 것이었다. 각 가문의 서당을 중심으로 1000세대에 달하는 한인촌을 이끌었다. ‘빛을 잃은 나라를 밝히는 마을’이라는 의미로 명동촌으로 명명했다. 교육사업을 위하여 자신들이 가지고 있는 토지 중 10%를 공동으로 관리했다. 그것을 학전(學田)이라고 불렀다. 학전은 1930년대 8만평으로 증가했다고 하니 그들의 진심을 읽을 수 있다. 마을을 개척한 지 10년이 되는 해 김약연은 명동학교를 설립했다. 각 가문에서 운영해 오던 서당들을 통폐합해 근대적 교육기관을 세운 것. 명동학교는 서전서숙 건학이념과 교육과정을 도입해 신학문을 가르쳤다. 명동학교는 개교와 동시에 간도 일대에서 독보적인 한인 학교로 자리 잡았다. 재학생만 수백 명에 이를 정도로 규모도 하루가 다르게 커졌다. 여학생을 위한 교육과정도 따로 개설했다. 당시 여자아이들은 이름조차 없던 현실과 비교할 때 명동여학교 설립은 그야말로 획기적인 일이었다. 명동촌은 독립운동 명실상부한 근거지였고 1910∼1920년대 북간도 지역 한인의 문화교육운동 중심지였다. 쟁취15만원 사건의 최봉설은 “철혈광복단의 본부가 명동에 있었다”고 했다.

● 광주학생운동 영향 북간도 지역 학생들 지지시위

명동학교는 대단한 생명력을 가진 학교였다. 1920년 10월 일제는 명동학교를 불태웠다. 1921년 2월부터 명동교회 예배당에서 학생들을 가르쳤다. 1921년 2월 27일 자 ‘동아일보’는 ‘昨春 兵火에 燒失된 間島明東校의 復興, 이젼 독립운동자 양성소, 최근에 다시 부활되얏다고’라는 기사를 통해 명동학교가 건재함을 알렸다. 1922년 6월에 벽돌 강당이 건축된 데 이어 1923년 6월 강당에 교실 5칸이 갖춰진 새 교사를 마련하게 됐다. 명동촌 주민들은 온갖 어려움을 이겨내고 명동학교를 재건했다. 1929년 11월 광주학생독립운동 영향으로 북간도 지역 학생들도 시위에 나섰다. 명동학교도 적극 동참했다. 1929년 11월 26일, 화룡현의 약수동학교, 용평학교, 신흥학교의 학생들과 연합하여 동맹휴학을 단행하고 광주학생운동을 지지하는 최초 시위를 전개했다. 학생들은 “일본제국주의는 물러가라” “조선광주학생운동을 지지한다”라는 구호를 외치며 시위했다. 이를 계기로 시위는 대규모로 확산됐다. 1930년 1월 대립자 현립 1교와 명동학교 학생들도 시위를 벌이다 경찰에 체포 당했다. 학생들의 항일시위는 2월까지 이어졌는데 약 170명이 간도일본총영사관 경찰에 체포되기도 했다.

1930년에는 중국인 교장에 의해 강제 폐쇄당하기도 했으나 5개월 뒤 재개교하는 등 우여곡절을 겪었다. 1935년 명동학교 학생 수가 300명에 달했다. 1936년 4월 27일 명동학교 창립 제27주년을 맞아 교정에서 기념식이 열렸다. 5천여 명이 모여 운동회도 열었다. 1936년 5월2일 자 동아일보는 “和龍明東學校 創立二十七週年 運動會도 開催”라는 기사를 내보내기도 했다.

● 중국, 일제침탈 유적지 애국주의 교육기지 선정

윤동주 생가에 도착했다. 입구에는 ‘중국 조선족 유명시인 윤동주 생가’라는 큰 표지석이 서있다. 연변주에서 ‘중점문화재보호단위’로 관리하고 있다는 붉은 글씨의 표식도 있다. 한인 윤동주가 중국 시인인가? 화가 치밀었다. 생가 입구에는 ‘하늘과 바람과 별과 시’ 시비도 있다. 생각보다 넓은 생가터였다. 들어서자마자 조그만 주막에선 북한산 대동강맥주를 팔고 있다. 들어가다 보면 오른쪽에는 명동교회, 왼쪽 멀리 전시관이 된 명동학교 교사, 안쪽으로 좀 더 들어가면 윤동주 생가가 있다. 여러 군데 시비가 즐비했다. 최근 만든 시비는 중국어가 앞에 표기돼 있다. 명동학교 교사는 전시장으로 쓰이고 있다. 김약연 선생으로부터 태동한 명동촌의 역사와 윤동주, 송몽규에 관한 기록을 전시하고 있다. 후쿠오카 감옥에서 생체실험 당하는 윤동주의 모습이 밀랍인형으로 재현되고 있다. 윤동주의 마지막을 상상할 수 있도록 했다. 이유는 모르지만 송몽규 생가는 들어갈 수 없다. 김약연이 살았던 고가는 ‘위험주택’이라는 안내판이 설치돼 있다. 복원된 명동교회 앞에서 단체 사진도 찍었다.

주차장으로 나가는 길, 화려한 백일홍 꽃밭이 조성돼 있다. 명동촌은 윤동주와 그의 친구 송몽규, 문익환의 고향이다. ‘연길항일감옥투쟁’의 영웅 김훈, ‘쟁취15만원 사건’의 박웅세와 김준, 영화 ‘아리랑’의 나운규 또한 이곳 출신이다. 무장독립전쟁 영웅들의 고향이자 근거지 명동촌은 이제 중국의 관광코스다. 중국은 한인들의 항일 유적지를 중심으로 중국 전역의 일제 침탈 유적지를 ‘애국주의 교육기지’로 선정했다. 우리의 항일 유적지마저 중화주의 교육과 선전 활동에 활용하고 있는 모습이다. 살아서는 나라를 잃고 고향을 떠나야 했던 선열들의 아픔을 다시 한번 확인하는 공간이었다. 이진 광주광역시 운영수석 전문위원

<>