동방명성 황병길, 중국관청의 신용을 얻어 교회와 교육이 모두 황씨덕분으로 창립됐다.(신한민보 1913.09.12 공훈전자사료관) |

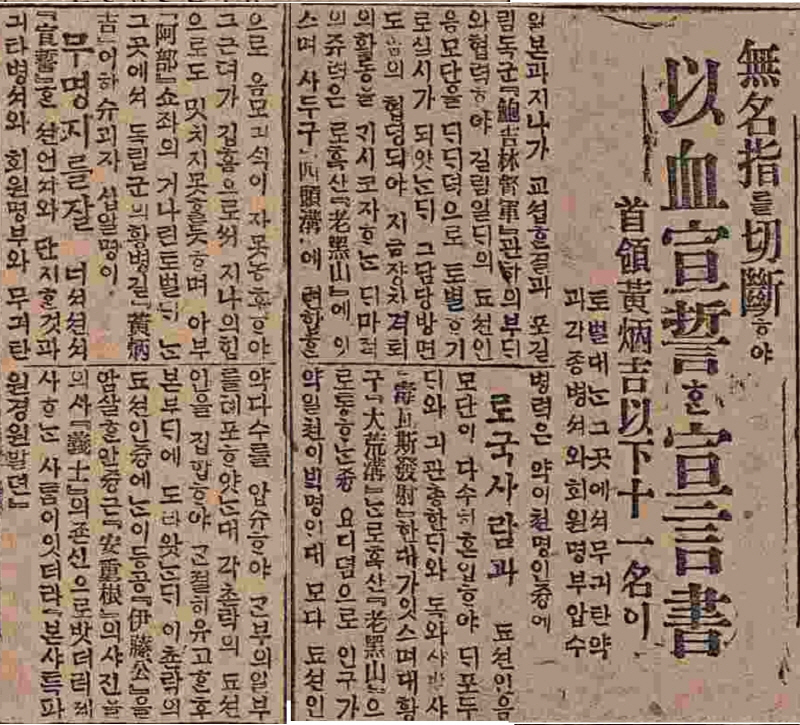

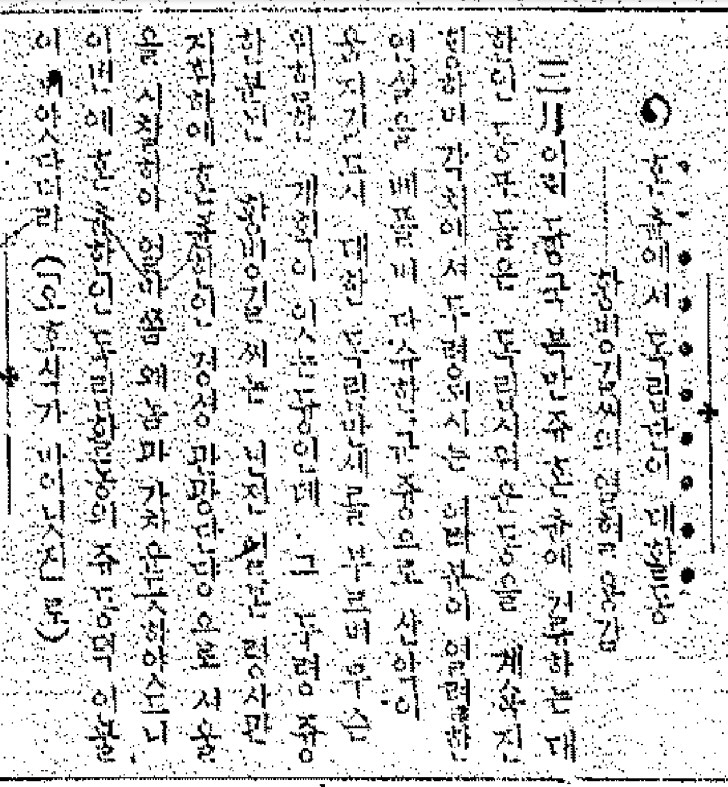

무명지를 절단하여 피로 서약한 선언서, 수령 황병길 이하 11명. 기사 뒷부분에 안중근을 의사로 받들어 제사를 지낸 사람도 있다 기사도 있음(매일신보 1920.10.22. 공훈전자시료관 제공) |

詩 훈춘에 곱게 핀 무궁화꽃 김숙경 이 수록된 서간도에 들꽃피다 |

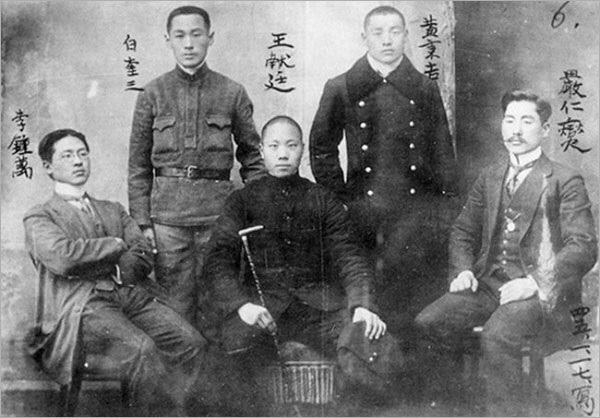

1912년 연해주에서 활동한 독립운동가 이종만, 백규삼, 왕현정, 황병길, 엄민섭(왼쪽부터). 변절자 엄민섭은 일제 밀정으로 활동했다. 티스토리 이풍진세상에 제공 |

●황병길, 배우자 김숙경에 조선글 가르치며 독립운동

김숙경(金淑卿·1886~1930)은 황병길(黃炳吉·1885~1920)의 배우자이자 동지다. 황병길이 독립전쟁에 참여하자 일제 경찰은 황병길을 잡기 위해 김숙경과 시부 황오섭을 고문했다. 갓난아이마저 잃었다. 고향을 등져야 했다. 남편 황병길은 여자도 배워야 한다면서 아내 김숙경에게 조선글을 가르쳐 줬다. 얼마 안돼 문서를 줄줄 읽어 낼 수 있었다. 김숙경은 1919년 만주 훈춘에서 수천 명의 시위대를 조직하고 ‘훈춘 애국부인회’를 만들었다. 부인회는 독립운동의 후원을 목적으로 조직됐다. 구체적으로 ‘여성 교육의 향상, 여권신장의 도모, 전시 중 상이군인 치료와 구호, 군자금 모금’ 등이었다. 회원들은 독립군을 후원하기 위해 은비녀와 은가락지, 옷감은 물론이고 자신의 머리채마저 잘랐다. 6천 루블을 모아 독립군에 전달했다. 그녀는 독립운동에 앞장서며 남녀 평등을 주창했다. 문맹인 여성들을 위해 야학교를 열었으며 때로는 연락병이었다. 3·1 운동 당시 단상에 올라가 연설 하기도 했다. 연설 실력이 뛰어나 구름 같이 사람들이 몰려들었다. 여학생들의 시위를 주동하기도 했다. 그러나 1920년 6월 1일 독립운동 최전선에서 활약하던 남편이 35살로 순국했다. 김숙경도 그해 10월 만주 조선인학살 사건인 ‘경신참변’ 때 잡혀가 갖은 고문을 당했다. 1930년 7월 27일 경신참변 때 얻은 병으로 만주에서 숨을 거두었다. 그의 나이 44살이었다.

1920년대 만주, 남편과 아들들은 무장독립전쟁에 참전했다. 배우자와 딸들은 후방에서 음식 제공, 세탁, 전투복 제작 등 맡았다. 든든한 지원부대였다. 1931년 9월 만주사변 이후에는 한인 여성들은 직접 참전하기도 했고 많은 희생을 치렀다. 중국 정부는 김숙경과 같은 이들을 ‘여전사’로 기억하고 있다. 여전사 중 대한민국의 서훈을 받은 몇 명의 이름만 소개하겠다. 북간도 여전사 김숙경, 장태화(張泰嬅·1878~?), 김죽산(金竹山·1891~?), 서간도 여전사 김우락(金宇洛·1854~1933), 남자현(南慈賢·1872~1933), 박신원(朴信元·1872~1946), 윤희순(尹熙順·1860~1935), 허은(許銀·1909~1997). 특히 서간도 여전사 윤희순의 가족은 ‘가족부대’라고 불렸다. 요녕성(遼寧省) 무순(撫順) 한국독립단에 온 가족이 가입했다. “국권 회복은 모든 가정, 전 민족이 동원되어야 하고, 남을 가르치려면 내가 먼저 실력이 있어야 하며 내 집안부터 실행해야 한다”는 생각이었다. 가족부대는 통신 연락 업무, 군자금 활동, 정보수집, 사격훈련 등의 활동을 전개했다. 위대한 여전사들의 이름을 되뇌어본다.

훈춘에서 독립단이 대활동 황병길씨의 열렬 용감(신한민보 1919.06.17. 공훈전자사료관 제공 |

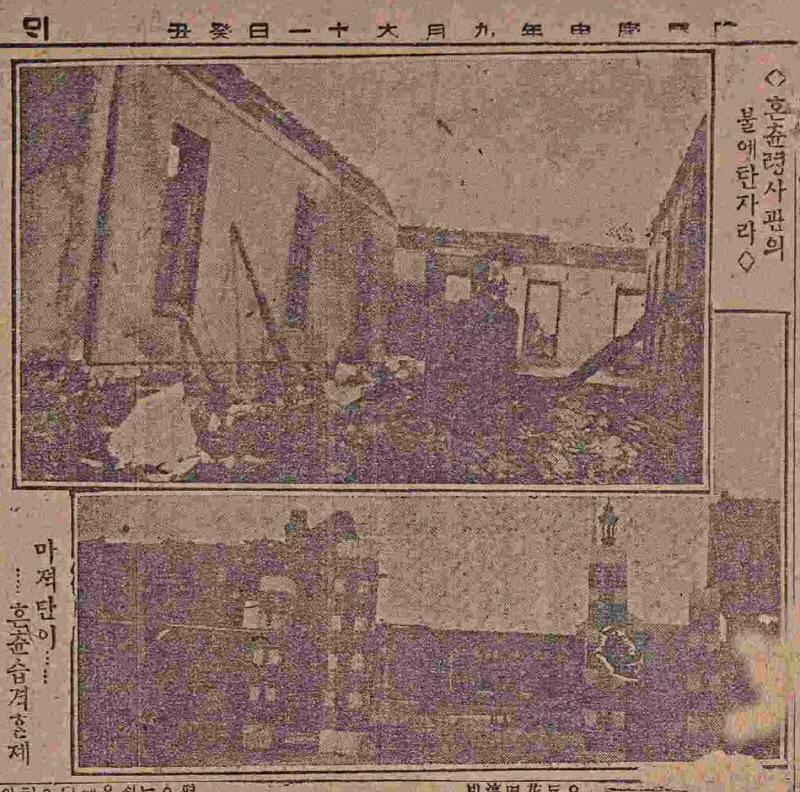

훈춘사건에 관한 기사 훈춘영사관의 불에 탄 자리 (매일신보 1920.10.22. 공훈전자사료관 제공) |

황병길은 일제강점기 만주와 연해주에서 무장독립투쟁을 전개한 독립운동가다. 가난했지만 독학으로 글을 깨쳤다. 유창한 중국어와 러시아어를 바탕으로 훈춘지역 지방관청에서 근무했다. 연해주를 오가면서 독립운동을 전개했다. 황병길은 기독교를 독립운동의 한 방략으로 삼았다. 특히 종교활동에 주력하면서 비밀결사조직을 결성해 일제에 대항하고자 했다.

1905년 을사늑약이 체결되자 만주로 이주, 이범윤(李範允·1856~1940)이 조직한 산포총대(山砲總隊)에 가입했다. 안중근(安重根·1879~1910), 최재형(崔在亨·1860~1920), 엄창섭과 함께 회령(會寧), 부령, 경성(鏡城), 온성(穩城) 등지에서 의병활동을 전개했다. 그는 국내진공작전 중 경원군(慶源郡) 신아산(新阿山) 주둔 일본군 14명을 혼자서 사살했다. ‘훈춘의 호랑이’란 별칭을 얻을 정도로 위용을 떨쳤다. 안중근, 백규삼(白圭三·1873~1917) 등과 단지동맹(斷指同盟)을 통해 독립전쟁에 참전했다.

1917년 일제에 체포되기도 했다. 회유의 대상이 됐다. 경성시찰단장으로 경성을 방문해 하세가와 총독과의 만찬에 동원되기도 했다. 굴욕적이지만 인내하며 때를 기다렸다. 1919년 3·13 만세운동을 통해 훈춘지역 독립운동 대표로 복귀했다. 훈춘 대한국민의회를 설립했다. 3·1운동 이후에도 무장투쟁 노선을 견지했다. 임시정부 훈춘지방 검사장으로서 군자금을 모집하고 무기를 확보했다. 1919년 만주에서 조직됐던 독립운동단체 ‘급진단(急進團)’ 간부로 노령(露領·연해주 지역으로 러시아령이란 뜻)에서 소총 1백 자루, 탄환 5천여 발, 군자금 85만 6천여 루블을 조달하기도 했다.

1920년, 독립군 1300명을 무장시켜 군무장(軍務長)으로서 국내 공격을 지휘했다. 함경북도의 고건원(古乾原), 용당(龍堂), 경흥(慶興) 일대에서 일제 기관을 폭파하고 일본 밀정을 살해하는 등 일제에 압박을 가했다. 홍범도(洪範圖), 구춘선(具春先·1860~1944), 이범윤(李範允) 등 독립군 대표들과 만나 독립운동 단체의 통합방안을 논의하던 중 과로로 병석에 눕게 됐다. 황병길 사후 일제는 안중근과의 단지동맹 유품을 찾기에 혈안이었다. 결국 황병길의 무덤까지 파헤치는 만행을 저지르기도 했다.

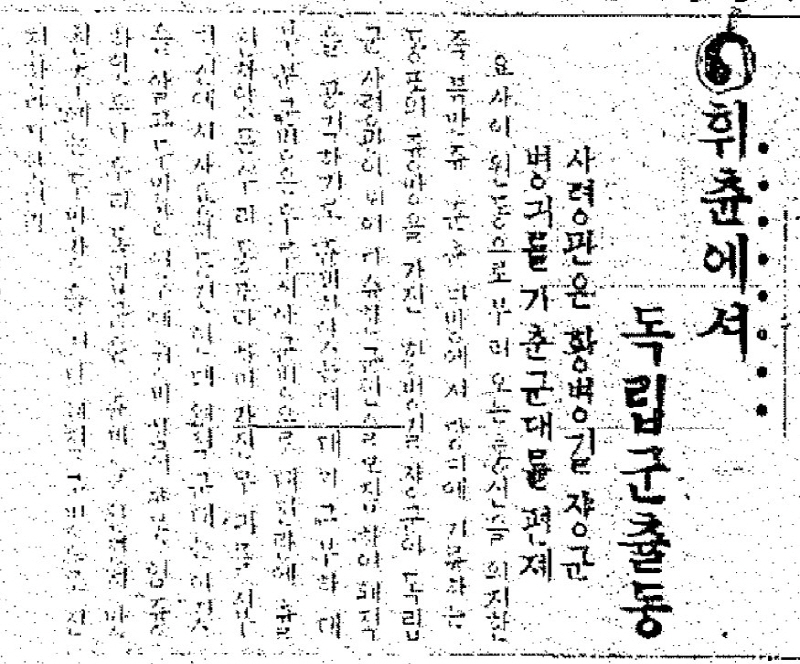

훈춘에서 독립군 출동 사령관은 황병길 장군, 병기를 갖춘 군대를 편제(신한민보 1919.07.10.공훈전자사료관 제공) |

황병길은 김숙경에게 ‘숙경씨’라 불렀다. 그 당시 남편이 부인에게 ‘누구씨’라고 부르는 것은 독특한 일이었다. 평등한 사회를 꿈꾸는 혁명동지의 사랑이 아닌가? 황병길이 죽는 순간 김숙경에게 단지동맹의 유품인 모젤 권총을 남겼다. 그 권총은 아들에게 전해졌다.

김숙경과 가족은 생의 마지막 순간까지 항일전선을 떠나지 않았다. 세 딸도 항일전선에 섰다. 둘째 딸 황정신은 ‘옌둥라쯔(煙筒拉子)항일유격대’에서 통신, 선전, 부녀 사업을 맡았다. 일제에 체포돼 고문을 받으면서도 혀를 빼물며 동료들을 보호했다. 이후 또다시 체포될 위기에 이르자 스스로 벼랑에서 뛰어내려 장렬한 최후를 맞았다. 황정신은 연변여성 독립전쟁영웅으로 기억되고 있다. 외아들 황정해도 14살에 ‘옌둥라쯔항일유격대’에서 아동단 단장으로 활약했다. 17살에는 동북인민혁명군 전사였다. 23살의 나이로 순국했다. 황병길과 그의 배우자 ‘숙경씨’, 가족들에겐 무장독립전쟁은 가족의 일이었다. 우리가 몰랐던 무장독립전쟁의 역사는 미지의 역사로 존재했지만 널리 알려야 할 역사로 다가오고 있다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원<>