1941년 부터 1945년 일본이 투항하는 날까지 김학철이 옥살이 한 일본 나가사키 형무소. 도서출판 보리 제공 |

1945년 일본 투항으로 나가사키 감옥에서 석방된 김학철. 도서출판 보리 제공 |

1994년 KBS해외동포상 수상식에서 김학철과 부인 김혜원 여사. 도서출판 보리 제공 |

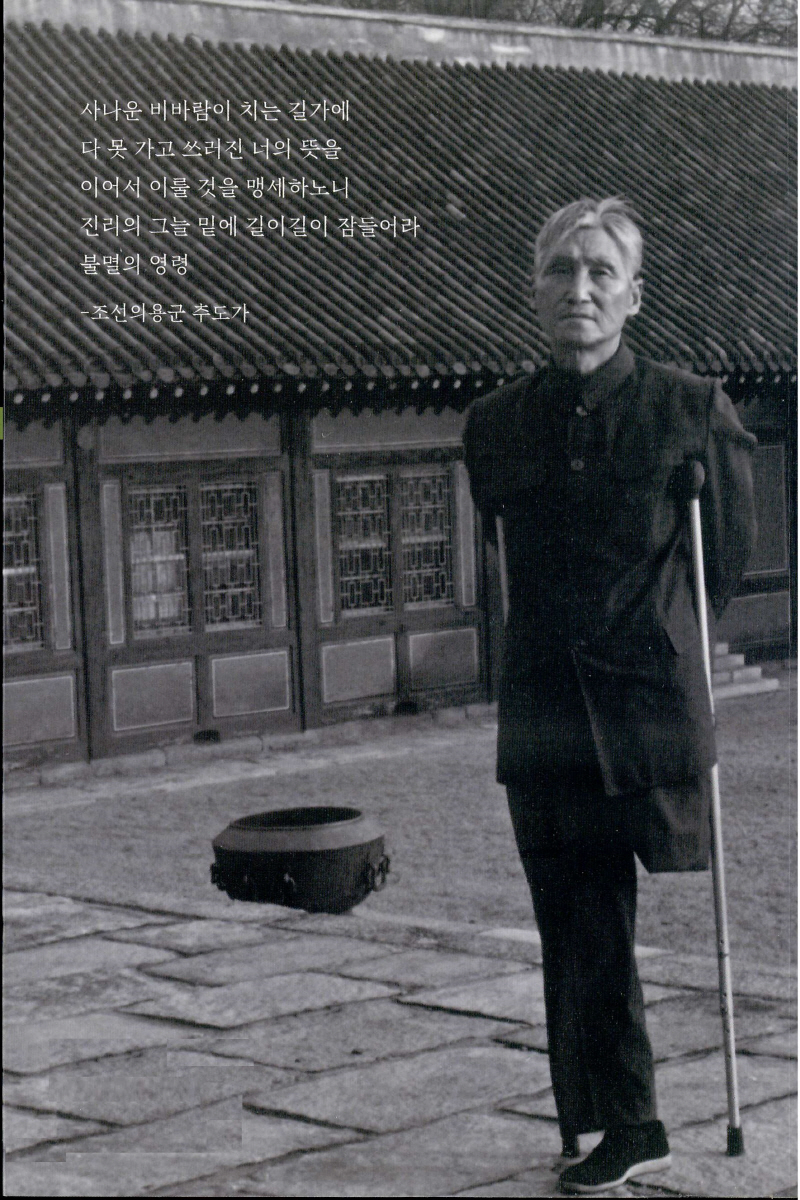

김학철. 도서출판 보리 최후의 분대장 뒷표지 |

● ‘조선의용군추모가’ 작사…수필·소설쓰며 초인적 삶

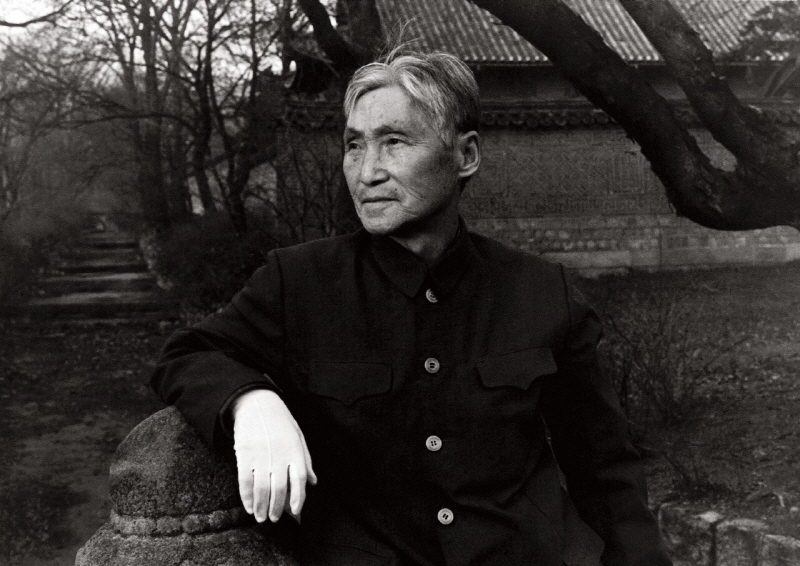

“나의 아버지 김학철은 함경남도 원산에서 태어났습니다. 그는 김원봉 의열단과 조선의용대원으로 무장독립전쟁에 참여했습니다. 1941년 중국공산당의 팔로군과 함께 태항산 호가장 전투에 참여했습니다. 왼쪽 다리에 총상을 입어 일본군의 포로가 됐습니다. 일본으로 압송돼 치안유지법 위반으로 10년 형을 선고받았습니다. 수인번호 1454. 일제는 전향서를 쓰면 다리를 치료해 주겠다고 했습니다. 그는 회유에 굴하지 않았습니다. 나가사키 형무소에서 썩어가는 다리로 고통 속에서 3년 반을 버텼습니다. 1945년 2월 히로타 요츠쿠마가 수술을 집도해 다리를 절단했습니다. 잘린 다리는 나가사키 형무소 어딘가에 묻혔습니다. 나중에 아버지가 일본에 초청돼 갔더니 일본 신문엔 ‘자기 무덤을 찾아온 전사’라는 기사가 나기도 했습니다. 일제 패망 후 남에서는 박헌영에게 실망했고 우익들로부터는 살해 위협을 받았습니다. 북으로 간 것은 월북이 아니라 부득이한 탈남(脫南)이었습니다. 북에서는 노동신문에 ‘건설을 누가 파괴하는가’라는 논설을 실었습니다. 김일성의 일인 독재를 강하게 비판했습니다. 하지만 그 대가는 가혹했습니다. 영원히 조국을 떠나야 했습니다. 나의 아버지는 연변에서 소설을 쓰며 살았습니다. 중국에선 모택동의 일인 독재와 우상숭배, 왜곡된 사회주의 건설을 비판했습니다. 편안한 삶보다는 원칙을 지켰습니다. 반동으로 몰려 10년 징역에 총 24년 강제노역을 겪어야 했습니다. 그는 일제에는 총으로, 독재에는 펜으로 저항하며 20세기 불의의 시대와 끊임없이 싸웠습니다. 남과 북, 중국의 권력이 모두 버린 조선의용군의 마지막 분대장이었습니다. 모택동을 비판한 ‘20세기의 신화’에 대해 무죄 선고를 받고 복권된 것은 1980년입니다. 65세의 김학철은 초인적으로 정열로 300여 편의 수필과 소설을 남겼습니다” 김해양은 아버지 김학철을 기억하고 있는 범도루트 대원들에게 감사를 표시했다.

● 2001년 밀양시청서 강의 “독립운동가 행세자들 득세 실망”

2015년 3·1절에 방영된 SBS 특집 다큐멘터리 ‘나의 할아버지, 김학철-조선의용대 최후의 분대장’을 접했다. 영상자료를 통해 그를 만날 수 있어 영광스러웠다. 다큐멘터리에 나오는 김학철의 육성을 중심으로 몇 장면을 글로 옮겼다.

△무장한 일본군의 얼굴을 보지도 못한 분들이 독립운동가로 행세(한국에서 마지막 강연, 2001.06.04. 밀양시청)

“우리 조선의용대가 일본을 반대해서 싸운 것은 미미했지만 잘한 일이라고 생각합니다. 그러나 해방 후에는 역사가 이렇게 잘못 만들어졌습니다. 밀양 출신 석정 윤세주(尹世胄·1901~1942) 선생님은 항일전쟁 시기에 전사까지 했습니다. 병사하신 게 아니에요. 김원봉 선생은 우리를 전부 지도하셨고 북에서 비참하게 끝을 마치셨습니다. 저는 1950년대부터 인권운동가로 변신했습니다. 독립운동하고 전혀 관계가 없습니다. 한국에 나온 지는 한 10여 년 됐는데, 일부 독립운동가들을 만나보니까, 어떤 분들은 전선에 나가보지 않아서 무장한 일본군의 얼굴도 보지 못한 분들이에요. 그 무장한 일본군의 얼굴을 보지도 못한 분들이 계속 독립운동가로 행세하고 있더라고. 그러니까 재탕, 삼탕, 몇십 년 동안 우려먹고 있더라고. 그것을 보고 대단히 실망했습니다”

김학철 선생 생전 모습. 도서출판 보리 격정시대 중 |

김학철선생의 유해가 두만강에서 원산으로 떠나고 있다. SBS 다큐멘터리 나의 할아버지. 김학철 캡쳐 |

김학철이 총상을 입었던 호가장 입구 후자 좡촌에 세워진 김학철 항일문학비. 사진 윤태옥. 중앙일보 제공 |

△치료해 달라는 게 아니라 잘라만 다오.

“내가 총을 맞았는데 뼈를 맞았거든. 뼈를 맞으니까 꼼짝 못 하는 거야. 이게 곪아서 고름이 나오지. 치료해 달라니까 안 해줘. 너는 비국민이다. 비국민이라는 게 반역자들이다. 치료해달라는 게 아니라 잘라만 다오. 그러니까 그 녀석이 뭐라 그랬느냐 하면 먼저 할 일이 있지 않느냐. 사상부터 정리를 해야 되지 않느냐. 그러니까 전향서만 하나 내라. 그래야 치료해 주겠다. 그래야 해 준다”

△이번에 죽으면 무덤이 두 개나 되는 셈이야.

“하루는 일본 간수가 오더니 ‘야, 네 다리 보겠냐?’ 그랬거든. 이놈이 (잘린 다리를) 새끼줄에 매서 들고 왔어. 완전히 백골화됐는데 발가락이 다 있어. 이 무릎관절까지 다 있어. 그게 어떻게 다 붙어 있더라고. 그런데 백골은 백골인데. 빗물이 들어가 썩어서 거뭇거뭇해. 여기 좀 거뭇거뭇한데. 이놈이 내 다리라고 하지 뭐. 그거 보고 너무 기가 막히는 거야. 그걸 도로 묻었는데. 난 내 다리 내 백골을 봤어(웃음). 잘린 다리는 일본 감옥에 묻혀 있어. 그러니 나는 이번에 죽으면 무덤이 두 개나 되는 셈이야. 허허”

△ 백성 3천만 명을 굶겨 죽이더라고. 이게 공산당이야?

“중국에 와서 모택동을 굉장히 신앙했어요. 과거 항일전쟁 때부터 가서 들여다보니까 그놈이 그놈이더라고. 똑같아요. 아침부터 밤까지 위대한 영수 만세! 붉디붉은 태양 만세! 만수무강! 이것만 외치는데. 백성 3천만 명을 굶겨 죽이더라고. 3천만 명. 이게 공산당이야? 공산당이 이런 거야? 그래서 제가 ‘20세기의 신화’를 썼습니다. 그 소설을 써가지고 모택동과 김일성은 자살로 인민 앞에 사죄해야 된다. 이걸 썼습니다”

△ 일당 독재는 1인 독재야. (서울 떠나기 전 마지막 인터뷰)

“(사회주의 중국이나 북한은) 그동안에 잘못해서 그런 거야. 시행착오야. 시행착오를 해서 개인숭배를 하고 이러니까 되겠어? 20세기에 공산주의자들이 뼈아픈 경험을 했어. 얼마나 많은 피를 흘리고 대가를 치렀어? 이제 다음 세대에 가면 다시는 그런 형태가 나오지 않아. 첫째 프롤레타리아 독재라는 말이 없어져야 해. 프롤레타리아 독재는 일당 독재고, 일당 독재는 1인 독재야. 이건 20세기의 뼈아픈 경험이야. 다수당제 가운데에서 공산당이 잘해서 정권을 쥐면 쥐는 거고 놓치면 놓치는 거고. 이러면서 의회 투쟁, 국회에서 투쟁해 나가야지. 뭐 죽이고 하는 것은 안 돼”

△ 원산 앞바다, 고향으로 돌아갈 거야. (연변에서 SBS 마지막 인터뷰)

“문제는 반독재, 내 일생은 반독재(투쟁)로 끝나는 거야. 내 생각은 우리 젊은이들이 나라를 생각하는 마음을 가지고 일들 좀 잘 해주길 바래. (가쁜 숨을 내쉬면서) 나는 굶으면, 절식을 하면 열이틀이면 죽을 줄 알았더니 좀 더 가는가 보다. 할 수 없지. 며칠 좀 늦어져도 할 수 없다고. 조용히 떠날거야. 그래서 두만강으로 해서 우리 고향 원산 앞바다, 원산 앞바다로 갈 거야. 고향으로 돌아갈 거야 (거친 숨을 쉬면서) 하려면 얘기가 긴데 숨이 짧아서 얘기를 못 하겠다. 이걸로 끝내 줘, 고마워. 다시 만나자”

<><>● 유언 “편히 살려거든 불의를 외면하라, 사람답게 살려거든 그에 맞서라”

소설 ‘범도’의 작가 방현석은 김학철의 인생에 대해 이렇게 설명했다.

“그는 일제강점기, 해방된 남한, 사회주의 북한과 중국, 어디에서도 약자와 진실의 편에 섰습니다. 그는 어디에서도 환영받지 못했습니다. 그에게 돌아온 것은 오직 핍박뿐이었습니다. 그는 한 번도 지조를 꺾지 않으셨고 올곧은 삶을 살았습니다. 그는 전 생애를 레지스탕스로 일관했습니다. 죽는 순간까지 자신이 신봉한 사회주의 정신을 지키며, 약자와 진실의 편에서 현역 인권운동가로서 싸우기를 멈추지 않았습니다. 주변 지인들의 권유에도 한국 독립유공자 신청을 하지 않았습니다. 오직 조선의용대의 마지막 분대장으로 남고자 했습니다”

죽음을 준비하고 실행했던 그의 모습은 너무도 비현실적이다. 그러나 현실이었다. 2001년 6월 서울의 한 병원에서 의료사고로 식도가 파열됐다. 치료를 거부하고 중국으로 돌아갔다. 21일 동안 단식하며 죽음을 준비했다. ‘황포군관학교가’와 자신이 작사한 ‘조선의용군 추모가’를 들으며 영면에 들었다. 63년 전 조선의용대에 입대하던 당시와 똑같은 모습, 삭발하고 의용대 군복을 입었다. 그는 역시 ‘조선의용대’였고 ‘군인’이었다. 그의 유언은 짧고도 강렬했다. “편안히 살려거든 불의를 외면하라. 그러나 사람답게 살려거든 그에 맞서라”

그의 유해는 우편용 종이 상자에 담겨 두만강에 띄워졌다. 가장 오래 살아남은 ‘조선의용대 마지막 분대장’ 김학철, 조선의용대는 일본군과 실제 전투를 벌인 무장독립단체다. 하지만 남과 북 어느쪽에서도 그 사실은 역사에 제대로 기록하지 않았다. 남에서는 사회주의 노선을 선택했다는 이유로, 북에서는 김일성 우상화에 걸림돌이 되다는 이유였다. 권력이 역사를 감추고 외면한다고 해도 역사의 진실은 사라지지 않는다. 남과 북의 정권이 그를 거부한 것은 그의 원칙이 옳았기 때문이다. 김학철을 기억해야 하는 이유다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

<>