35도의 더위 속 범도루트 대원들이 묵묵히 일광산전망대에 오르고 있다. |

도문국경공원 광장과 조형물 |

조선족 출신 가이드 선생은 “건물 창문에 유리가 없습니다. 북한 유리제작 기술과 물자가 부족해서 그렇습니다. 지금은 여름이라서 견딜 수 있겠지만 날씨가 추워지면 어떻게 지낼지 동포로서 안타깝습니다”며 북한 사정을 간접적으로 설명했다.

그는 조·중 관계의 변화에 관해서도 설명했다. “과거 도문대교는 북한과 중국의 국경으로 무역이 활발했던 곳이었습니다. 사람들의 도보 왕래도 빈번했습니다. 함경도 출신 조선족들이 많이 살고 있었고 중국을 오가는 북한 사람들도 동향이라서 동포로서 동질감도 있었습니다. 그러나 북한 경제가 어려워지면서 꽃제비 등 탈북민들이 두만강을 건너오기 시작했습니다. 그 뒤로 조·중간 국경분쟁으로 확대됐습니다. 지금은 엄중한 경계와 높은 철책으로 변모했습니다. 양국이 도강을 철저히 통제하면서 이곳은 한산한 국경이 됐습니다. 연길 식당이나 호텔에 가면 한복을 입은 여성들이 안내원으로 활동하고 있습니다. 그들 대부분 일자리를 찾아 온 북한 사람들입니다. 옛날에는 도문대교를 건너왔습니다. 지금은 평양에서 북경을 거쳐 연길로 온다고 합니다. 그만큼 조·중간 국경관리가 삼엄해졌습니다”

도문국경공원 트로트에 춤추고 있는 동포들, 멀리 대형 커피숍이 보인다 |

도문국경공원에서 보이는 북한

남양구,두만강에는 유람선이 떠있다. |

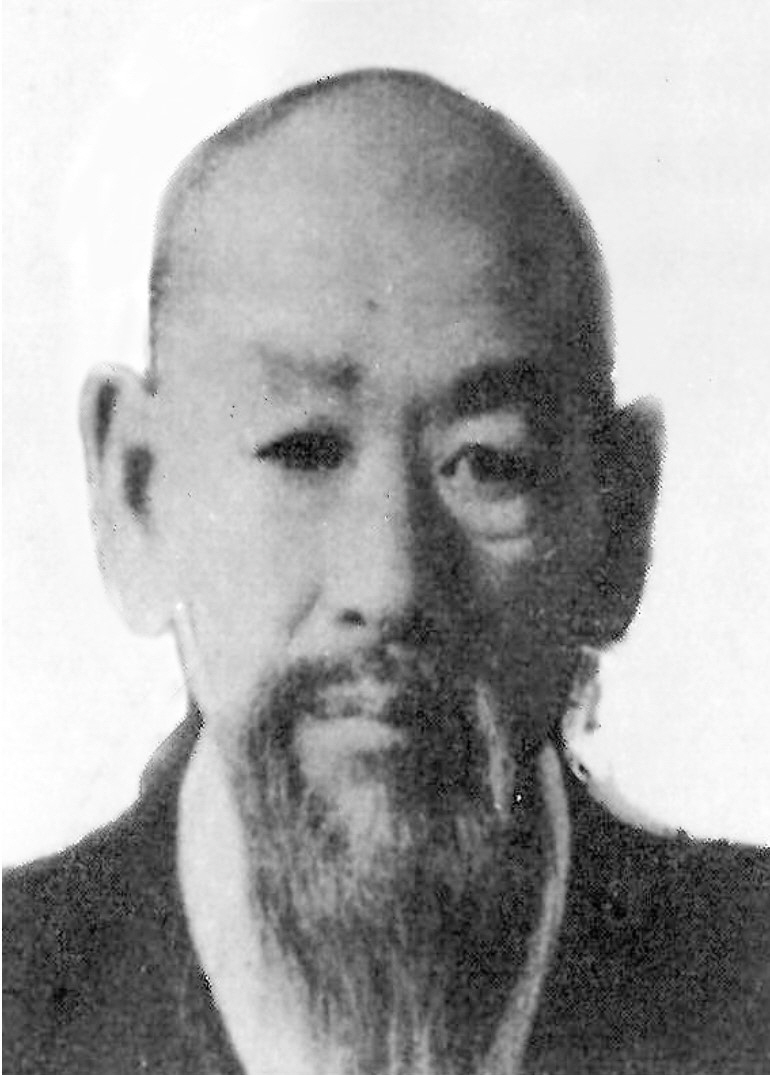

박승길 장군은 1920년 대한신민단군 사령관으로 국내진공작전을 지휘했고, 봉오동 전투에서 야스가와 부대를 전멸시켰다(독립기념관 제공) |

도문국경공원에서 일어난 해프닝이다. 두만강 국경 주변에 중국 공안들이 포진하고 있다. 한국인들이 북녘을 배경으로 사진 찍으면 안 된다. 중국 공안과 시비가 생기면 스마트폰을 빼앗길 수 있으니 조심하라고 한다. 언제부터인지 알 수 없으나 그렇다고 한다. 두만강에는 유람선도 다니는데 사진을 못 찍는다고! 처음에는 두만강과 강 건너 남양구를 그저 바라만 봐야 했다. 공안들은 날카로운 눈짓으로 어슬렁거리며 한국인을 감시하고 있었다. 어떤 중국인들이 북녘을 배경으로 단체사진을 찍고 있었다. 중국 공안이 그들의 사진 촬영을 제지하고 나섰다. 아마도 우리 일행으로 착각한 것 같았다. 그들이 중국인이라고 거센 중국말로 항의하자 중국 공안은 머쓱한 표정으로 사라지기도 했다.

카메라에 북녘을 마음대로 담지 못하다니, 한국인에게 또 다른 절망과 슬픔을 주는 광경이었다. 그렇지만 우리들의 적응력은 금메달감이다. ‘몰래카메라’라는 제도가 있기 때문이다. 시간이 약인가. 중국 공안들도 모르는 척해주는 것 같았다. 두만강과 북녘을 배경으로 추억을 담아 왔다. 두만강 주변 잘 정리된 인도에는 기념품이나 시원한 음료수 판매점들이 자리하고 있다. 여느 관광지와 다를 바 없었다. 과거 도문대교 변경선에서 사진 찍을 수도 있었는데 조·중간 외교적 변화를 실감했다.

도문국경공원의 중앙에는 각종 계급과 계층, 민족들이 한데 진격하는 모습의 동상이 자리 잡고 있다. 과거에는 2016년 8월 두만강 대홍수와 싸워 이겼다는 의미에서 ‘항홍승리기념비(抗洪勝利紀念碑)였다고 한다. 보통 조형물의 주제가 바뀌면 동상도 바뀔 텐데 독특한 재활용이었다. 같은 조형물인데 구호만 변경됐다. ‘더욱 강해지려면 함께 협력하자’라는 주제 아래 ‘중화문화와 중국 공산당’, ‘중화민족, 중국 사회주의’로 뭉치자는 구호가 적혀 있었다. ‘지금까지는 연변 자치주가 조선족끼리 살았다면, 이제는 중화민족으로서 공존·공생하자는 것’이다. 우리 동포들에게 한반도 쪽을 바라보지 말고 중국인, 즉 한족 편입을 강요하는 느낌이다. 분단된 조국은 영원한 절망으로 남을 것만 같다.

조·한 이중 언어를 사용하고 있는 연변주 간판에도 확연한 변화가 있었다. 연변주 인민정부는 2022년 7월 ‘연변조선족자치주 조선언어문자업무 조례 실행세칙’을 발표했다. 세칙 12조에 ‘한자를 왼쪽(앞) 혹은 위로, 한글을 오른쪽(뒤) 혹은 아래’로 정했다. 한자와 한글의 위치가 상하좌우가 바뀌었다. 연변주는 시진핑 주석의 소수 민족 정책에 동조하고 있음을 알 수 있었다.

공원 내에는 여러 조형물도 있고 야간에는 경관조명으로 활용하고 있는 것 같았다. 조선족으로 보이는 사람들은 광장 한쪽에서 한국 트로트에 맞춰 춤을 추고 있다. 그 옆에는 대형 커피숍과 관광상품 판매점도 있다. 수년 전 자료를 찾아봤다. 두만강 주변 조·중간 다리가 있는 조그만 국경 동네였다. 지금은 중국 자본이 투자된 거대한 관광지로 변모했다. 일행 중 한 분은 “중국인들에게 북녘은 그저 기념사진 찍는 장소가 됐다. 북녘은 구경거리가 된 것 같다”며 도문 두만강변을 씁쓸하게 회상하기도 했다.

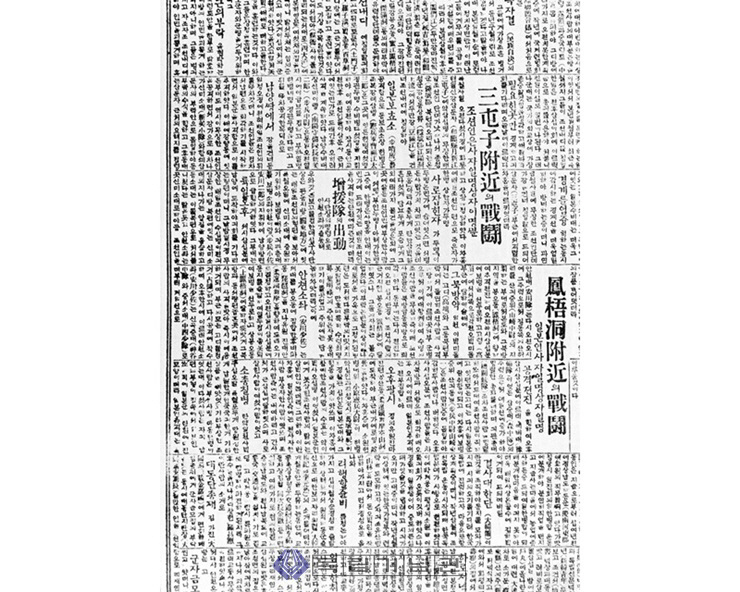

삼둔자전투 봉오동전투에 관한 1920.6.22 동아일보 기사(독립기념관 제공) |

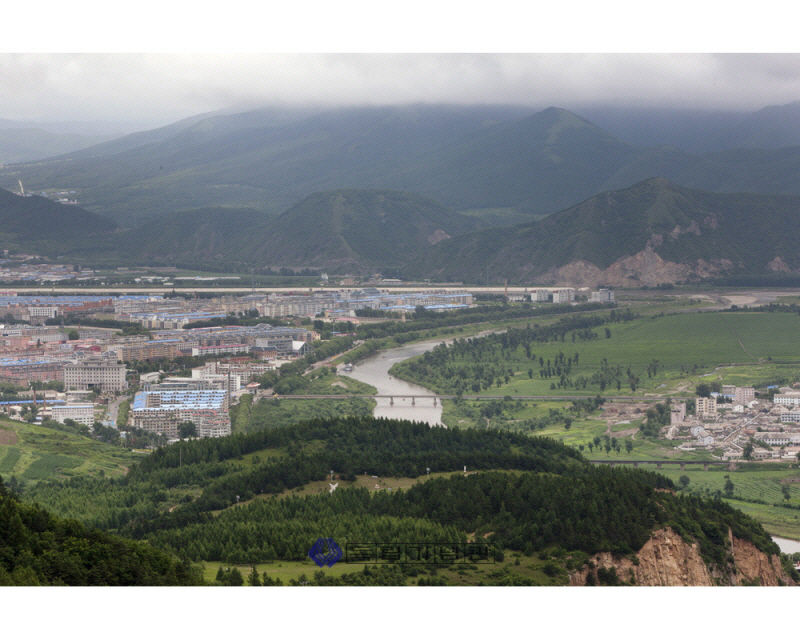

일광산에서 바라본 도문시와 북한 온성군(독립기념관 제공) |

버스를 타고 10분 정도 이동했다. 목적지는 일광산(日光山) 전망대다. 1920년 6월 봉오동 전투 시작은 일광산이었다. 일광산 건너편 북녘은 함경북도 온성군이다. 홍범도 장군과 최진동(崔振東·1882~1941) 장군은 일광산에서 일본군 남양수비대의 동태를 살피고 있었다. 당시 독립군의 국내 진공은 자주 있었다. 적정의 정탐, 군자의 조달 등 임무를 수행하기 위해서다. 5월28일 20여 명의 무장 독립군이 운무령(雲霧嶺)에서 적이 호송하는 우편물을 습격, 몰수했다. 1주일을 지난 6월 4일 새벽 대한신민군단 소속 박승길(朴昇吉·1893~1960) 사령관 등 30여 명이 화룡현(和龍縣) 삼둔자(三屯子)에서 강을 건너 강양동(江陽洞)으로 진입했다. 적 초소를 습격했다. 4~6명을 감쪽같이 섬멸했다. 삼둔자로 무사히 귀환했다. 강양동 진입은 대전투 도화선이 됐다. 박승길 장군은 국내진공작전 선봉이었다. 봉오동에선 야스가와지로(安川二郎)부대와 교전에서 일본군 300여 명을 사살했다. 명월구(明月溝) 이청림(李靑林)에 사관학교를 설립해 독립군 간부 양성한 장본인이다. 1935년 검거돼 고막을 잃기도 했으나 탈옥했다. 봉오동과 청산리 전투에 관한 증언록에 등장하는 장군 중의 한 분이다.

박승길 사령관의 기습에 놀란 일본군은 ‘월강(越江)추격대’를 조직했다. 남양 수비 대장 니이미지로(新美二郎)는 19사단 보병부대와 기관총대 1개 대대로 추격대를 구성했다. 소좌 야스가와지로(安川二郎) 지휘로 삼둔자로 침입했다. 중·일간 외교적 관계를 무시하고 중국 영토 안에서 독립군을 격파하자는 심산이었다. 불법적으로 국경을 넘은 일본군은 단시간에 전투를 마쳐야 한다는 부담도 있었다. 최진동 장군은 삼둔자 서남쪽에 독립군을 잠복시켰다. 별동대가 나가 싸우는 척하며 일본군을 유인했다. 무모한 적군이 독립군의 그물망에 들어왔다. 독립군은 기회를 놓치지 않고 일제 사격을 가했다. 일본군은 다수의 사상자를 내고 삼둔자 북방으로 패주했다.

야스카와지로는 다시 패잔병과 보충병을 모았다. 2차 공격을 시도했다. 이번에는 홍범도 장군이 나섰다. 일본군 추격대를 화룡현 일광산 아래 삼둔자(三屯子) 안산(安山)촌락까지 유인했다. 6월 6일 오후 일본군을 격퇴했다. 대한독립군은 일본군 사살 120명, 중상 200여 명의 대전과를 올렸다. 소총 160자루, 기관총 3문도 노획했다. 삼둔자전투는 대한독립군 편성 후 무장독립전쟁을 개시한 이래 최초 대승리였다. 삼둔자 전투는 봉오동 대승을 알리는 서곡이었다.

●북녘 온성 땅 한눈에…무장독립전쟁 전적지 표식조차 없어 ‘아쉬움’

‘일광산 전망대’에 올랐다. 일본군의 동향을 살피면서 ‘백발백중 일격필살’ 작전을 구상 중인 홍범도 장군과 최진동 장군, 일본군을 혼내주고 두만강을 건너온 박승길 장군 얼굴이 떠오르는 듯했다. 지금은 평화로운 북녘땅이 강건너 자리하고 있다. 일광산과 두만강 변에는 떠들썩한 중국인들이 사진을 찍고 있다. 북녘과 중국 땅 사이 두만강은 유유히 흐르고 있었다. 무장독립전쟁 전적지, 일광산 전망에 오르려면 대형마트를 통과해야 한다. 중국인의 상술이란 금도가 없었다. 일광산은 우리에겐 무장독립전쟁 전적지이지만 중국인들에겐 그냥 관광지다. 섭씨 35도의 더위다. ‘범도루트’ 깃발 아래 우리들은 묵묵히 계단을 올랐다. 북녘 온성군이 한눈에 들어왔다. 북녘에 자유롭게 갈 수 있는 시절이 온다면 얼마나 좋겠는가. 일광산 전망대, 우리 무장독립전쟁 전적지란 표식 하나도 없다. 자랑스런 홍범도 장군과 최진동 장군, 박승길 대장 동상을 세웠으면 하는 바람이다. 태양은 뜨거웠고 일광산은 건재했다. 이제 두만강과 북녘은 안녕이다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원