13용사기념비 앞에 선 범도루트 대원들. |

김필순, 한인 최초 의사 6명 중 한명으로 서간도 지역에서 군의로 활동하며 독립운동기지 건설에 나섰음(독립기념관 제공) |

청산리대첩 승전 기념사진, 중앙에 김좌진장군.(독립기념관 제공) |

청산리대첩 승전 기념사진, 중앙에 김좌진장군.(독립기념관 제공) |

“백정의 자식으로 태어났으나 조선인 최초 양의사가 됐습니다. 스승 에비슨(O. R. Avison·어비신(魚丕信·1860~1956)은 박서양에게 병원 바닥 청소와 침대 정리 등 온갖 잡일을 시켰습니다. 박서양은 모든 일을 불평 없이 말끔하게 처리했습니다. 에비슨은 그에게 책을 읽게 했고 1900년 8월 30일 정규 과정에 입학시켰습니다. 1908년 6월 3일 제중원의학교 제1회로 졸업했습니다. 화학, 외과, 해부학 교수로 활동하던 중 간도로 떠났습니다. 이유는 기록에 남아있지 않습니다. 1917년 연길현 용지향(勇智鄕) 국자가(局子街)에 구세병원(救世病院)을 설립했습니다. 연길 내 유일한 양의사로 독립군과 그들의 가족을 무료로 치료했습니다. 그는 숭신학교(崇信學校)의 교장이기도 했습니다. 1920년 12월경 적십자 소속 의사로, 1921년 6월경에는 간도국민회 총부 군의로 활동했습니다. 북간도에서 한인 대상의 의료활동과 민족교육 사업을 주도했습니다. 박서양은 가장 억압받았던 신분 출신이었지만 의사로서 동포애를 발휘했을 뿐만 아니라 독립군 군의관으로 헌신했습니다”

청산리 전투를 승리로 이끈 김좌진 장군(독립기념관 제공) |

어랑촌전투희생렬사안장지 |

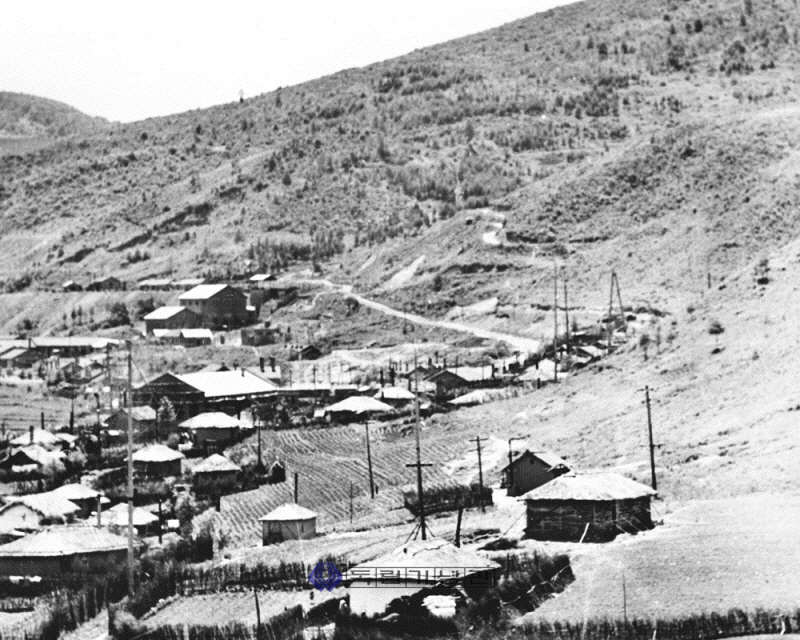

어랑촌 전적지 옛모습(독립기념관 제공) |

또 다른 군의가 있을 것 같았다. 박서양과 같이 제중의학교를 졸업한 김필순(金弼順·1878~1919)이다. 한인 최초 6명 양의사 중 2명이 만주로 가 독립운동에 나선 것. 의사로서 기득권을 포기한 채 목숨을 건 독립전쟁에 나섰다. 보통 사람이라면 상상도 할 수 없는 일이다. 그들의 용기와 헌신에 고개 숙여졌다. 김필순은 안창호(安昌浩·1878~1938)의 의형제이자 후원자였다. 그는 제중원 외과 과장으로 근무할 당시 자신의 집을 독립운동가들의 회의 장소로 제공하기도 했다. 신민회 105인 사건으로 일제의 표적이 됐다. 검거를 피해 1911년 서간도로 망명했다. 이동녕(李東寧·1869~1940), 전병현(全秉鉉) 등과 함께 서간도 독립운동기지 건설에 힘썼다. 헤이룽장성 치치하얼(齊齊哈爾)에 북쪽에 있는 제중원이란 의미로 ‘북제진료소(北濟診療所)’라는 병원을 열었다. 대부분의 수입을 군자금으로 기부하며 부상당한 독립군을 치료했다. 내몽고 지역에 100여 호의 한인들을 이주시키고 무관학교를 설립하기도 했다. 이후 독립운동을 이어오던 도중에 1919년 9월 1일 일본인 조수에 의해 독살당했다.

박서양과 활동 시점과 지역이 겹치는 오환묵(1888~?)도 군의였다. 군자금을 모집하다 체포돼 징역 8년 형을 받았다. 오환묵의 경우 ‘후손과 묘소 확인이 필요한 독립유공자’란 알림이 있었다. 안타까운 마음이었다. 무장독립전쟁에 군의관이 존재했다는 것은 당시 독립전쟁이 얼마나 체계적이었는지 가늠할 수 있었다.

●벌목 실은 트럭, 좁은길목서 교행 ‘추억거리’

어랑촌으로 가는 길, 벌목한 나무를 가득 실은 트럭 몇 대가 길을 막고 있다. 트럭에 실린 묵중한 나무들은 곧 옆으로 쏟아질 것 같았다. 그 나무들을 실었던 사람은 ‘달인’이다. 좁은 길에서 마주친 트럭과 버스, 둘 중 하나는 후진해야 한다. 우리 버스가 후진해야만 했다. 멈춤 없이 후진하는 버스 기사님도 ‘달인’이다. 버스와 트럭이 교행할 수 있는 넓은 공간에서 버스가 멈춘다. 만주 시골길에서 생긴 추억거리다.

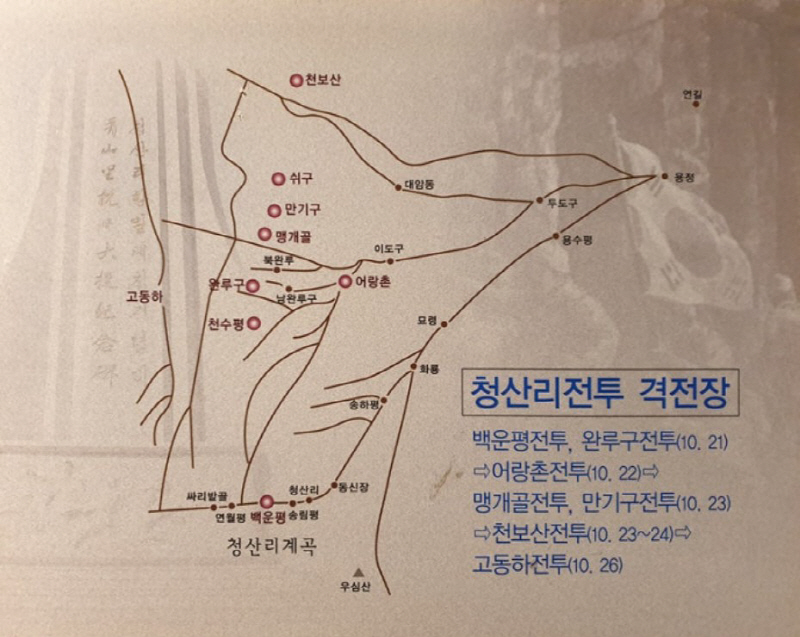

어랑촌 전투 현장을 찾아간다. 청산리 전투는 한 군데에서 일어났던 전투는 아니다. 김좌진, 나중소(羅仲昭·1867~1928) 서일, 이범석(李範奭·1900~1972)의 북로군정서와 홍범도의 대한독립군 등 2500명이 연합군을 형성했다. 일본군은 한반도 19사단, 21사단, 시베리아의 11사단, 13사단, 14사단 등 각 사단에서 연대급 이상 병력을 북간도에 보냈다. 동북에 주둔하던 관동군, 간도일본총영사관 산하의 군경까지 합치면 2만5000명 이상이었다. 일본군은 기마부대는 물론 기관총과 야포로 무장했다. 공병대가 길을 닦고 통신망을 설치했다. 심지어 정찰기도 투입했다. 독립군은 ‘주전’할 것인지 ‘피전’할 것인지 논의도 있었으나 결사항전에 나섰다. 백두산 주변의 밀림으로 일본군을 유인하기로 했다. 일본 정규군과 10여 차례 전투가 있었다. 10월 21일 백운평(白雲坪), 완루구(完樓溝), 10월 22일 천수평(泉水坪), 어랑촌, 10월23일 맹개골, 쉬구, 만기구(萬麒溝), 10월24일 천보산(天寶山), 10월26일 고동하(古洞河) 전투 등이 동시다발적으로 일어났다. 10전10승이었다. 가장 치열했던 전투가 ‘어랑촌 전투’다.

이 전투는 어랑촌을 중심으로 1920년 10월 22일 아침부터 하루 종일 계속됐다. 김좌진의 북로군정서가 ‘어랑촌 874고지’를 선점했다. 김좌진 부대는 백운평 전투를 승리로 이끌었으나 피로감이 높아졌고 3일째 식사도 못하는 등 각종 보급에 어려움을 겪고 있었다. 일본군은 어랑촌 중앙에 연대 병력을 주둔시켰다. 카노(加納)기병연대를 필두로 동원할 수 있는 군대를 모조리 동원했다. 동지대 예비대, 각종 기병대, 함경북도에 있던 보병 2개 중대, 회령에 있던 74연대 1대대 병력까지 어랑촌에 투입했다. 일본군은 우세한 전력을 바탕으로 무차별 공격을 감행했다.

<><><><>● 유리한 지형 선점한 독립군, 일본군 파상공세 차단

이날 오후 완루구에서 일본군을 물리친 홍범도 부대가 서북쪽에 나타났다. 김좌진의 북로군정서와 홍범도의 대한독립군이 연합을 이룬 것. 일본군은 독립군 사이에 낀 상태가 됐다. 지형상 우세를 점한 독립군은 일본군의 파상공세를 차단하면서 효과적인 반격을 가했다. 김좌진 부대는 홍범도 부대 협공 덕에 어랑촌에서 승리할 수 있었다. 지략의 승리였다. 독립군 승리 요인은 연합과 매복 작전, 한인 동포 주민들의 지원, 일본군 조급성과 자만심이었다. 이 전투에선 동포들의 눈물겨운 지원이 있었다. 이범석 장군은 ‘우둥불’에서 “마을 아낙들이 치마폭에 밥을 싸가지고 빗발치는 총알 사이로 산에 올라와 한 덩어리 두 덩어리 동지들 입에 넣어 줬다”고 했다. 이우석(李雨錫·1896~1994)은 수기에서 “주민들에게 주먹밥을 얻어먹고 싸웠다. 총알이 비 오듯 하는 중에 치맛자락의 주먹밥을 던져주는 애국 부인들은 독립군의 용기를 백배나 나게 했다”고 증언했다.

청산리전투에서 일본군은 심대한 타격을 입었다. 전투를 지휘했던 이범석은 ‘일본군 전상자는 1000여 명’으로 추산했다. 박은식(朴殷植·1859~1925)은 ‘한국독립운동지혈사(韓國獨立運動之血史)’에 ‘일본군 사상자가 1200명이었다’고 기록했다. 상해 임시정부 ‘독립신문’은 ‘김좌진씨 부하 600명과 홍범도씨 부하 300여 명은 대소전쟁 10여 회에 왜병을 격살한 자가 1200여 명’이라고 보도했다. 북로군정서 총재 서일이 임시정부에 제출한 정식 보고서에서는 ‘일본군 전사자가 연대장 1명, 대대장 2명, 기타 장교 이하 사병 1254명이며 부상자가 장교 이하 200여 명’이라고 했다.

중국의 ‘요동일일신문(遼東日日新聞)’은 ‘일본군 전사자를 2000명’으로 추정했다. 어랑촌 전투를 비롯한 청산리 전투는 독립군과 한인들에게 승리의 DNA를 심어준 역사적 전투이자 대첩이었다.

●1933년 어랑촌서 전투 ‘13용사기념비’만 우뚝

1933년 어랑촌에선 또 다른 전투가 있었다. 마을 입구 ‘어랑촌전투 희생렬사 안장지’라는 비석이 그 현장임을 보여 주고 있었다. 1933년 2월12일 일본군 300여 명은 박격포와 기관총을 앞세워 항일유격대의 근거지 어랑촌을 습격했다. 항일유격대 1소대 유격대원 13명이 일본군과 6시간 동안 혈전을 벌였다. 일본군은 18명이 죽고 20여 명이 부상당했다. 1000여 명에 달하는 어랑촌 주민들이 안전하게 피할 수 있도록 엄호했다. 13용사는 장렬히 전사했다. 당시엔 ‘어랑촌 보위전’으로 널리 알려졌던 전투다. 우리 독립운동사에는 언급이 없다. ‘13용사기념비(十三勇士紀念碑)가 산 중턱에 있었다. 상당한 규모다. 시멘트로 만들었던 기념비를 철거하고 최근 새롭게 조성했다. 기념비를 오르는 계단 양쪽에는 용사들의 얼굴 초상화와 생몰년도, 한 줄 이력을 적어 놓은 전시물이 설치됐다. ‘13용사’는 모두 한인 출신으로 알려져 있으나 한인이라는 설명은 없다. 한인의 독립전쟁이 중국인의 항일전쟁으로 편입되고 있는 느낌이다. 청산리 전투로부터 13년이 지난 어랑촌, 그곳에선 무장독립전쟁이 계속되고 있었다. 어랑촌은 경술국치 이후 함경북도 경성군 어랑사 마을 사람들이 이주, 개척한 마을이다. 고향 마을 이름을 따 어랑촌이라고 붙였다. 어스름한 저녁 1920년도와 1933년도 어랑촌 전투를 지원했던 동포들의 후손들일까. 마을 주민들은 우리를 물끄러미 쳐다본다. 여기 왜 왔는지 알고 있는 것 같은 표정들이다.

● 1929년 광주학생운동 영향, 무장독립전쟁 확대 재생산

보통 독립전쟁하면 1920년 청산리, 봉오동 전투만 알고 있다. 그러나 그 이후 수많은 독립전쟁이 만주 지역에서 일어났고 일본 정규군과의 전투에서 혁혁한 전과를 이룬 것도 알게 됐다. 1929년 11월 3일에 봉기한 광주학생독립운동의 영향으로 무장독립전쟁은 확대재생산 됐다. 1931년 가을 ‘무기 획득을 위한 투쟁’, 1933년도 지청천 장군의 ‘대전자령 전투’, 1939년 ‘도천리 전투’까지 무려 202차례 무장독립전쟁이 있었다니 놀랍고 죄송한 마음뿐이다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

<>