‘독립운동 영웅’ 홍범도 옆 최진동 장군 첫 확인(서울신문 제공) |

홍범도 장군 봉오동전투 기록화 (임직순 화가, 홍범도기념사업회 제공) |

●1907년 일본군 30명 사살 ‘날으는 홍범도’ 별명

홍범도는 9살에 고아가 됐다. 부잣집 머슴살이로 10대를 보냈다. 1895년 11월 을미의병(乙未義兵)에 참가, 일본군 12명을 사살했다. 이때부터 독립전쟁에 투신했다. 1907년 갑산(甲山)·삼수(三水)·혜산(惠山)·풍산(豊山) 등지에서 유격전으로 일본군을 격파했다. 후치령 전투에선 일본군 30여 명을 사살했다. 이때 ‘날으는 홍범도’라는 별명을 얻었다. 1908년 4월 일본군은 배우자인 단양이씨를 볼모로 회유를 시도했다. 단양이씨는 모진 고문에 옥사하기에 이른다. 장남 홍양순은 1908년 6월 정평배기 전투에서 전사했다. 16살이었다. 차남 홍용환도 일제 고문 후유증으로 고생하다 결핵으로 죽었다. 홍범도 장군은 가족을 가슴에 묻고 무장독립전쟁에 헌신했다.

그는 경술국치 후 만주로 망명, 장백현(長白縣) 일대에서 독립군 양성에 힘썼다. 1919년 간도 국민회의 대한독립군 사령관이 되어 국내로 진격, 일본군을 습격했다. 독립군의 통합 운동을 통해 대한독립군단을 조직, 김좌진과 함께 부총재가 됐다. 1919년 8월 홍범도의 대한독립군은 함경남도 혜산진 일본군 수비대를 습격해 섬멸했다. 1920년 1월부터 8월까지 국내진공작전은 60여 회로 기록되고 있다.

봉오동 전투에서 꼭 기억해야 할 인물은 최진동, 최운산(崔雲山·1885~1945), 최치홍, 최명철 형제(이하 ‘최진동 형제’)다. 봉오동은 최진동 형제가 한인들과 함께 일군 무장독립전쟁의 근거지였다. 연길에서 상당한 부와 토지를 소유하고 있던 최진동 형제는 1909년 이 지역에 신한촌을 형성했다. 이곳을 ‘봉오동’으로 명명했다. 봉오동의 지형적인 특징은 첫째 험준한 산들과 긴 골짜기로 이루어진 지형이기 때문에 외부에서 접근이 어렵고, 고려령(高麗嶺)과 같은 높은 산형에 둘러싸인 천혜의 요새지였다. 두 번째 사통팔달하는 교통 요충지였다. 봉오동은 두만강까지 직선거리로 12㎞ 정도, 동쪽으로는 연해주, 남쪽으로는 연변, 북쪽으로는 헤이룽장성으로 중국 내륙과 바로 연결되는 곳이다. 세 번째 주변에 한인들이 많이 거주했다. 무장투쟁에 직접 나서거나 후방 지원이 가능한 지역이다. 네 번째 중국 정부와 일본 경찰의 영향력이 비교적 약하게 미치는 지역이다. 대규모 무장독립운동 기지를 건설하기엔 최적지였다.

최진동 형제는 봉오동 일대에 토성을 쌓고 막사를 건축하는 등 요새화 했다. 마적단의 습격을 막기 위해 건설됐지만 군사기지 역할도 했다. 연해주로부터 체코군의 신식 무기도 구입했다. 정예화된 독립군단을 양성한 것. 최진동 형제의 독립군 양성 과정도 봉오동 전투 승리의 중요한 요소다. 이회영 6형제가 서간도에 ‘신흥무관학교’를 만들었고 최진동 형제는 북간도 봉오동에 ‘왕천봉오골사관학교’을 설립했다. 최운산은 중국 군벌로부터 자경단 조직을 허락받았으며 100여 명의 자체 무장세력을 가지고 있었다. 북간도 지방으로 넘어오던 한인 청년들을 받아들이면서 ‘왕천봉오골사관학교’를 설립했다. 대한제국 군대의 훈련 방법에 따라 교육훈련을 진행했다. 태극 휘장의 황색 군모와 백색 군복을 입고 소매에 자색 장식줄까지 붙이는 등 정규군과 동일한 군복을 갖추고 있었다. 이렇듯 최진동 형제는 모든 가산을 무장독립전쟁에 투여했다.

봉오동 전투 상세 지도(네이버블로그 한쌤의 역사이야기 제공) |

봉오동 전투 상세 지도(네이버블로그 한쌤의 역사이야기 제공) |

무장독립전쟁기지 봉오동이 일본군의 표적이 됐다. 일본군은 독립군의 국내진공작전과 삼둔자 전투에서 패배해 자존심이 상한 상태였다. 일본군은 자존심을 회복하고자 대규모 토벌대를 편성했다. 1920년 6월 7일 일본군은 제19사단 병력과 남양수비대를 연합부대로 편성해 봉오동을 공격하기에 이른다. 봉오동은 가운데 골짜기가 있고 사면이 산으로 둘러싸인 지형이다. 마치 삿갓을 뒤집어 놓은 모양이다. 고지를 차지하는 것이 전투의 관건이다. 최진동 장군은 우선 공성(空城) 작전을 계획했다. 주민들을 일단 다른 곳으로 피난시켰다. 제1중대장 이천오(李千五)는 서북단에, 제2중대장 강상모(姜尙模·1894~1944)는 동산에, 제3중대장 강시범(姜時範)은 북산에, 제4중대장 조권식(曹權植)을 서산 남단에 매복했다. 연대부 장교 이원(李園)으로는 서북 산지에서 병원 증강, 탄약 보충, 군량 공급을 담당, 제2중대 제3소대 제1분대장 이화일(李化日)은 적을 유인하게 했다. 사령관 최진동과 부관 안무는 동북 산상에서 총지휘했다. 연대장 홍범도의 2개 중대는 서산 북단에서 선봉대를 이뤘다. 홍 장군이 발포하면 전투는 시작이다. 독립군의 작전 태세는 완벽했다. 최진동 형제의 지략과 홍범도의 전투력이 무서운 조화를 이루고 있었다. 마치 이순신의 학익진과 같은 전력 배치였다. 홍범도는 긴장과 기다림 속에 ‘백발백중 일격필살’의 전술로 지휘했다. 유인과 매복을 적절히 구사하며 대승을 거두었다. 봉오동 전투는 이때까지 독립군이 올린 승리 중 최대의 승전이다. 지금까지 봉오동 전투는 소수 독립군이 게릴라식 전투로 일본군을 물리친 것으로 알려져 있다. 그것은 오해다. 봉오동 전투는 독립군 부대가 연합을 이뤄 일본 정규군을 물리친 대첩이다. 봉오동 전투는 청산리 전투로 이어졌고 의열단, 한인애국단, 조선의용대, 광복군 등 무장독립전쟁으로 이어졌다.

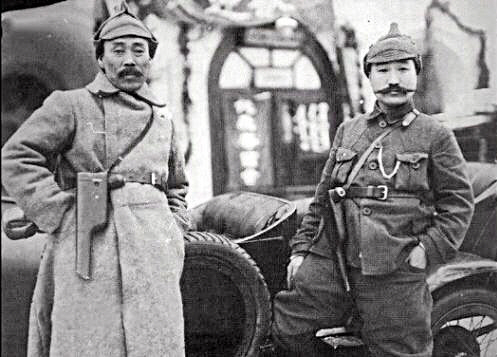

‘홍범도일지’에는 “일본군 370명이 전사했고 후원병 100명이 존재해 결과적으로 5~600명이 죽었다”고 기술했다. 독립군의 대승은 여러 곳에서 나타난다. 중국신문 ‘상해시보(上海時報)’는 “일본군은 150명의 전사자와 수십 명의 부상자를 냈으며, 독립군은 160정의 소총과 3정의 기관총을 노획했다”고 보도했다. 대한민국임시정부 ‘독립신문’은 “적의 사자 157명, 중상자 200여 명, 경상자 100여 명이요, 아군의 사망자 장교 1인, 병원 3인, 중상자 2인이며, 적의 유기물이 많다”고 보도했다. 일본군 야스가와 소좌는 ‘봉오동부근전투상보(鳳梧洞附近戰鬪詳報)’에서 “전부 러시아식 소총과 탄약도 상당히 휴대했으며 사격훈련도 상당히 받았으며 방어전투를 치를 때 용감히 싸운다”며 독립군의 막강한 전투력을 인정했다.

홍범도의 대한독립군은 수적, 전력 열세에도 두 차례나 큰 전투에서 승리했다. 무장독립전쟁에 큰 원동력을 불어넣었다. 봉오동 전투 승리를 계기로 만주 각지에서 독립군 부대가 일어났고 독립군에 대한 금전적, 물질적인 지원도 대거 늘어났다는 평가다.

봉오동전투 관련기사 (매일신보 1920.06.21. 공훈전자사료관 제공) |

봉오동전투 전적비(독립기념관 제공) |

봉오동 전투 지역과 청산리 전투 지역(두산백과 제공) |

역사학자 신용하는 “대한독립군이 일본군을 상대로 승리를 거둔 주요한 이유는 홍범도 장군의 산포수대의 경험에서 찾아볼 수 있다. 산포수대는 잘 갖춘 조직을 통해 사냥한다. 대한독립군이 빠르게 군조직의 형태를 유지할 수 있었던 것도 바로 산포수대의 경험이다. 지역민과의 소통이 가능한 부대였다. 대한독립군은 민중들의 절대적인 지원을 받는 의병부대였다. 대한독립군 부대가 일본군을 상대로 연전연승을 할 수 있었던 배경에는 민중의 지지와 성원이 있었기 때문”이라고 홍범도의 대한독립군을 평가했다.

‘홍범도 평전’ 저자 김삼웅은 “일제가 가장 두려워했던 인물 중 첫째가 홍범도, 둘째가 김원봉(金元鳳·1898~195), 셋째가 김구(金九·1876~1949)라고 기술했다. ‘독립운동사에서 가장 많이 싸우고 또 가장 많이 이긴 독립투사<>가 바로 홍범도다’고 했다.

봉오동 전투 현장을 찾아갔다. 홍범도가 선봉에 섰던 전투 현장은 1980년 수몰됐다. 최진동 형제가 한인들과 만들었던 봉오동도 폐허가 됐다. 봉오저수지 입구는 철문으로 굳게 닫혔다. 상수원보호구역이라서 들어갈 수 없다. 1989년 도문시 인민 정부가 설치한 봉오골반일전적지 기념비에도 참배할 수 없었다. 중국 공안들이 언제부터인가 우리 일행을 감시하고 있었고 중국 오성홍기는 펄럭거리고 있었다. 그 아래 파란색 벽 ‘봉오저수지’라는 표식, 여기가 처절한 역사의 현장이라는 것을 알리고 있었다. 아쉬움을 뒤로 하고 사진 한 컷, 기억에 담았다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

<>