1903년 러시아가 건설한 뤼순역, 지금은 다렌시 중점보호건축물으로 등재된 역사다. |

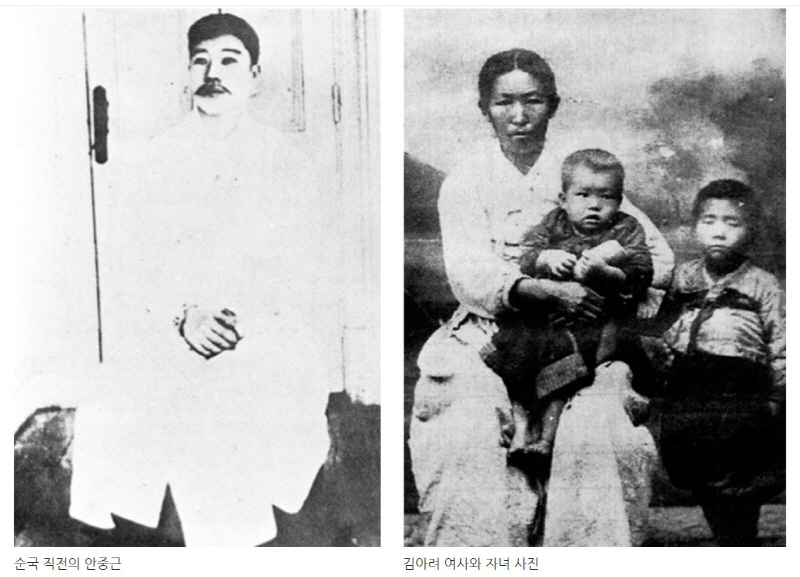

순국직전 안중근 참모중장, 김아려 여사와 자녀들 /독립기념관 제공 |

● 뤼순역, 관동법원, 뤼순감옥 둘러봐

범도루트 대원들은 며칠 동안 서로를 알게 됐고 소설 ‘범도’를 읽었다는 동질감에 친해진 경우도 많았다. 이동 중 식당칸에서 소설가 선생님들과 많은 이야기도 나눴다. 4시간 50분이 지나자 다롄북역에 도착했다. 다롄에서 뤼순까지 버스로 이동해 중국에서 마지막 만찬을 즐겼다. 늦은 시간 호텔에 도착했다. 큰 호텔이 없었는지 범도루트 일행은 두 군데로 분산됐다. 중국에서 마지막 밤, 광주에서 온 백수인 교수와 시인 나종영 선생님에게 좋은 말을 들었다. 감사한 밤이었다.

다음 날 아침 일찍 호텔 옥상에서 호텔 주변 뤼순 거리와 멀리 바다를 살펴볼 기회가 있었다. 뤼순 거리는 오밀조밀, 목포나 여수와 비슷한 인상이다. 해안과 산, 그 중간에 선형으로 도시가 형성됐다. 저 멀리 천문대 같은 건물들이 어렴풋이 보이기도 했고 부두 쪽엔 조선소 대형 장비나 컨테이너 크레인도 보였다. 뤼순은 러·일전쟁 현장이다. 120년 전 전쟁터였으나 지금은 여느 도시와 마찬가지로 분주한 아침 풍경이었다.

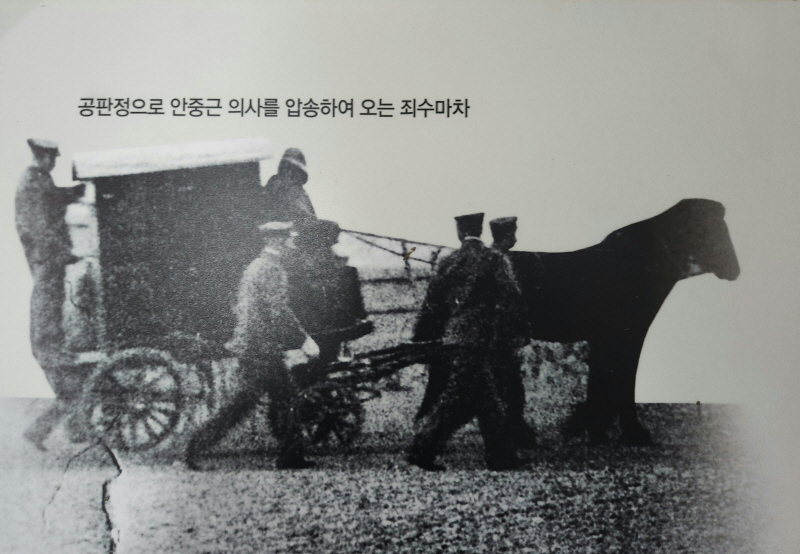

범도루트 마지막 여정은 뤼순역, 관동법원, 뤼순감옥을 들러 볼 계획이다. 뤼순시 인민정부는 이곳을 중점 보호 건축물로 지정하고 애국주의 교육 장소로 활용하고 있다. 뤼순은 안중근 마지막 압송 코스이자 재판과 순국 현장이다. 안중근은 하얼빈역에서 뤼순역까지 기차로, 감옥까지는 죄수 마차로 압송당했다. 뤼순역은 1903년 7월14일 러시아식 건축으로 준공된 역사(驛舍)다. 초록색 지붕이 역사에 개성을 입혔다. 지금은 기차가 다니지 않지만 보존되고 있다. 뤼순 지역 러시아식 건축 중 하나로 역사를 머금고 있다. 지금은 사라진 남광주역사가 떠오르는 장면이다. 보존할 것과 철거할 것, 그 경계는 없다. 역사 현장을 지키고 기록하는 것이 중요한 과제라는 것을 다시 한번 확인했다.

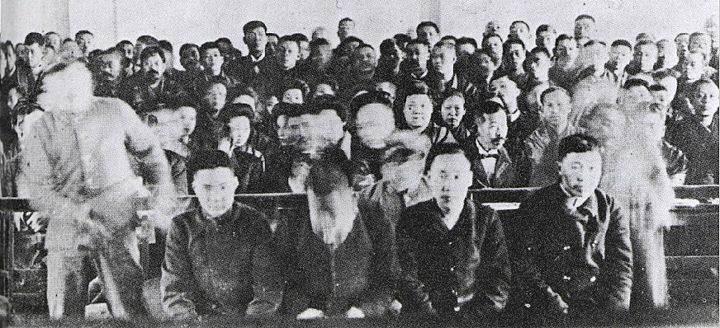

공판정에 출석한 안중근 첨모중장, 우덕순, 조도선, 유동하(앞줄 오른쪽부터) |

● 영국 기자 참관기 기록 “영웅의 왕관 손에 들고 법정 떠났다”

뤼순 일본관동법원 옛터(旅順日本關東法院舊址)다. 1907년에 세워졌으며 건물 면적은 1333㎥이다. 일제는 일본관동고등법원과 지방법원으로 사용했다. 안중근을 비롯해 수많은 항일 투사 등이 이곳에서 재판받았다. 현재는 여순구구인민병원(旅順口區人民病院)이다. 2006년 5월 개방된 법원 옛터 전시관 안중근을 중심으로 구성됐다. 재판정과 각종 사무실 그리고 안중근의 사진, 재현된 죄수호송마차, 재판기록 등이 전시됐다.

2층 재판정에서 소설 ‘범도’의 방현석 작가의 강렬한 강의가 있었다. “안중근 재판을 지켜본 한 영국 기자는 공판 참관기에 ‘형을 선고받은 그는 마침내 영웅의 왕관을 손에 들고 늠름하게 법정을 떠났다’라고 그의 마지막 모습을 묘사했습니다. 안중근은 유언으로 자신의 유구를 하얼빈 공원에 두었다가 해방이 되면 조국으로 옮겨 달라고 했습니다만 현재까지 그 행방을 파악하지 못하고 있습니다. 꿈에 그리던 조국은 고사하고 그가 마지막에 잠시 머물렀던 하얼빈으로도 돌아오지 못한 것입니다. 안중근은 대한의군 참모중장, 군인이었기 때문에 당당하게 총살을 원했습니다. 일제는 테러리스트라고 폄훼하며 교수형에 처했습니다. 시신 인도를 요구하는 두 동생을 강제로 귀국시켰습니다. 해방 80주년을 앞둔 오늘까지도 그의 유해를 찾지 못했습니다.”

안중근은 관동법원 2층 재판정 피고인석 맨 왼쪽에서 사형을 언도 받았다. 그 자리에 앉아 보기도 하고 사진을 찍어보기도 했다. 그 재판정에 앉아 안중근의 심경을 헤아려 보기도 했으나 암흑의 심연에 갇힌 것 같았다.

안중근 참모중장을 압송해 공판정으로 가고 있는 죄수마차 |

● 벽돌로 된 감옥안 분위기 엄중·경건

37도 더위다. 뤼순감옥으로 이동했다. 뤼순 감옥 공식 명칭은 ‘뤼순일아감옥구지(旅順日俄監獄舊址)’다. 일본과 러시아가 짓고 사용했던 감옥이기 때문에 일아(日俄)라는 표현을 썼다. 이 감옥은 1902년 러시아가 건설하기 시작했고 러·일전쟁 중 러시아군 야전병원과 기마대 병영으로 사용되기도 했다. 1907년 뤼순을 점령한 일제가 감옥을 완성했다. 대지는 22만2600㎥(6600평)이며 감방은 총 275개로 일반감방 253칸, 지하감옥(暗房) 4칸, 병사 18칸을 만들었다. 약 2000명 이상을 수용할 수 있는 규모다. 감방 이외에도 몸수색실, 취조·고문실, 교형장, 15개의 작업장이 있었다. 감옥 바깥에는 강제노역장으로 벽돌가마, 임목장, 과수원, 채소밭이 있었다. 1945년 8월 소련군이 이 감옥을 폐지하기 전까지 700여 명의 항일지사들이 투옥됐거나 살해 당했다. 1971년 7월 전시관으로 일반인에게 처음 공개됐다. 1988년 중국정부는 이곳을 ‘전국 중점 문물보호단위’로 지정했으며 1995년부터 전시관은 ‘전국 문물박물관 우수애국주의교육기지’로 선정됐다. 지금은 연간 60만 명 이상이 방문하는 역사적 공간이다.

뤼순감옥은 벽돌의 흔적이 특징이다. 건물에 사용된 벽돌의 색깔로 누가 지었는지 알 수 있다. 회색 벽돌은 러시아가, 붉은 벽돌은 일본이 사용했다. 회색 건물, 붉은 건물, 두 가지 색깔이 혼합된 건물이 병존한다. 러시아군 주둔, 러·일전쟁, 일본군 점령 등 뤼순 역사를 보여주고 있다.

형식적인 소지품 검사를 마치고 감옥 안으로 들어가는 순간 엄중했고 경건했다. 이곳에서 안중근 참모중장을 비롯해 신채호, 이회영 선생 등 무장독립전쟁 영웅들이 순국했기 때문이다. 감옥 안에서 처음 접한 곳은 몸수색실이다. 이곳은 감옥에 갇힌 죄수들이 일하러 갈 때와 마치고 돌아올 때, 옷을 벗고 알몸으로 간수들의 검사를 받던 곳이다. 고문실에는 각종 고문 장비가 전시됐다. 고문실에 관한 설명을 그대로 옮긴다. “조강, 호랑이 의자 등 각종 고문도구가 있으며 구속됐지만 아직 판결받지 않은 수감자와 감옥 규칙 위반자에게 잔혹한 형벌을 실행했다. 당시 이곳 주요 고문 수단은 태형(笞刑)이었다. 즉 납으로 감싼 대나무로 피부가 찢어지고 살이 터지도록 때렸다”며 당시 상황을 설명하고 있다. 감옥 내부는 간수가 죄수를 감시하기 쉬운 파놉티콘 구조다. 서대문형무소와 흡사하다.

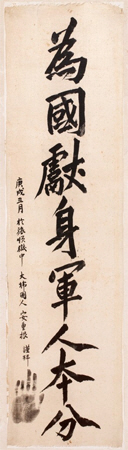

나라를 위해 몸을 바치는 것은 군인의 본분이다(안중근의사 기념관 소장) |

● 감옥서 동양평화론 등 집필·유묵 남겨

안중근이 갇혀 있던 곳, 조그만 일인 독방을 찾아갔다. 간수부장이 쓰던 당직실를 개조해서 감방을 만들었다. 144일 동안 24시간 감시받았다. 책상과 침대가 있었지만, 옆방에선 간수가 숙식하며 안중근의 일거수일투족을 감시했다. ‘조선 애국지사 안중근 감방’이란 안내판이 한글을 비롯한 중국어, 일어, 영어로 표기됐다. 철창으로 된 감방 안을 들여다볼 수 있었다. 안중근은 그곳에서 ‘안응칠의 역사’와 미완성의 ‘동양평화론’을 집필했고 수많은 유묵을 남겼다. 안중근은 순국 당일 마지막으로 ‘爲國獻身軍人本分(위국헌신 군인본분, 나라를 위해 몸을 바치는 것은 군인의 본분이다)’이란 유묵을 남겼다. 마지막까지 대한의군 참모중장이었던 자신의 위상을 일본인에게 알리고자 했다.

연결된 옥사로 갔다. 붉은 벽돌로 지어진 2층 건물이다. 신채호와 이회영 선생이 돌아가신 감옥이다. 신흥무관학교의 설립자 이회영 선생은 36호 감방에 갇혀 있던 중 1932년 11월 17일 혹독한 고문 끝에 재판도 없이 순국했다. 이회영 선생은 당시 65세의 노인이었다. ‘조선상고사’와 ‘조선혁명선언’의 신채호 선생은 일제의 보석 회유에도 불구하고 35호 감방에서 1936년 3월 21일 뇌출혈로 원통하게 돌아가셨다.

뤼순 감옥내 전시된 고문도구들 |

● 참관자들, 독립투쟁 영웅들 동상안고 눈물 흘려

밖으로 나와 동선을 따라갔더니 ‘뤼순의 국제 지사들’이란 전시관이 있었다. 여기에서 안중근, 이회영, 신채호 선생의 동상을 만날 수 있었다. 어떤 이는 그 동상을 안고 울기도 했다. 중국 땅에서 우리 무장독립전쟁 영웅을 모시고 있다니 감사했다. 전시관의 맺음말이다. “역사교육은 지속적인 관심 속에서 기억과 숭고한 희생정신을 유기적으로 결합하여 후세들에게 강력한 신념과 정당한 행위를 갖도록 한다. 만약 한 민족이 역사에 대한 철저한 반성과 이해가 없다면 영원히 생명력을 잃게 될 것이다” 한국의 교육부가 새겨들어야 할 내용이다.

마지막으로 안중근 참모중장이 살해당한 곳으로 가는 길. 그가 생의 마지막에 걸었던 길이다. 온몸에 긴장이 흘렀다. 작은 벽돌 건물이 나타났다. ‘교형장(絞刑場)’이다. 안으로 들어갔다. 천정으로부터 드리워진 밧줄과 올가미, 올가미 아래에는 교수형을 당했던 자리에 의자가 놓여있고 그 위에 흰 한복을 입은 안중근의 영정이 모셔져 있다. 아내 김아려(金亞麗·1878~1946)가 지어 보낸 한복이다. 안 의사는 여기서 순국했다. 출구 쪽 벽에는 ‘1910년 3월 26일 상오 10시, 안중근이 순국한 곳’이라는 안내문이 역사를 증언하고 있었다. 분한 마음 어찌할 바가 없었다.

뤼순감옥에서 뵈었던 안중근, 신채호, 이회영은 큰 울림으로 남았다. 영웅들은 무장독립전쟁을 준비하고 실행했다. 오직 독립을 위해 모든 것을 바쳤고 이곳에서 목숨까지 내놨다. 그들의 삶은 파란만장했고 죽음은 장렬했다. 그리고 비장한 유훈을 남겼다. 뤼순감옥으로부터 나오는 길, 4m 높이 담장은 더 붉었고 하늘은 유난히 푸르렀다. 범도루트 여정은 이렇게 끝났다.

이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원 |