1940년 10월 조선의용대 창립 2주년 기념 선전영상 속의 김원봉 |

인민음악가 정율성 기념관 외관

|

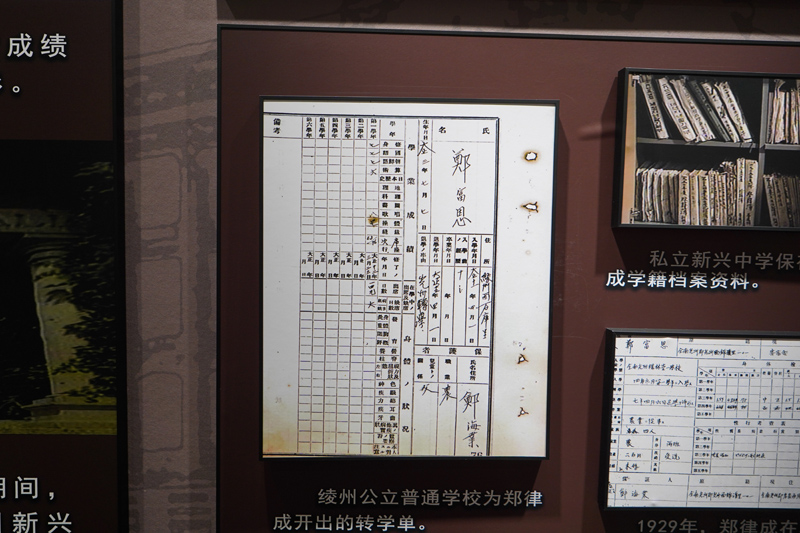

능주공립보통학교에서 작성된 전학서류(鄭富恩)

|

하얼빈시 다오리(道里)구 안성(安昇) 거리에는 ‘조선민족예술관’이 있다. 2022년 이곳에 ‘인민음악가 정율성 기념관’이 설치됐다. 2009년부터 운영했던 송화강 근처 우의(友誼)지역 기념관을 이곳으로 확장·이전했다. 이 공간은 하얼빈역 확장공사로 인해 ‘안중근 기념관’이 임시로 있었던 곳이기도 하다.

왜 하얼빈에 ‘정율성 기념관’이 있는 것일까. 정율성과 하얼빈의 인연 때문이다. 정율성은 1952년부터 1963년까지 쓰촨(四川), 헤이룽장(黑龍江), 저장(浙江), 후난(湖南), 광시(廣西), 구이저우(貴州), 윈난(雲南), 푸젠(福建), 장시(江西)성 등지를 다니면서 소수민족의 민요를 수집했다. 동시에 중국의 농어촌, 임업, 각종 공장, 병영 등 민중의 삶을 소재로 창작 활동을 했다. 정율성 부부는 하얼빈에서 농공업생산 현장에서 일하면서 ‘흥안령 위에 눈꽃 날리네(興安嶺上雪花飄)’, ‘행복한 농장’, ‘소흥안령’ 등 향토적이고 노동을 찬양하는 작품들을 남겼다. 헤이룽장성 주민들에겐 인기가 높은 노래였다. 이런 인연으로 하얼빈에 거주하는 동포들이 헤이룽장성에 제안해 기념관이 건립됐다.

기념관은 2층으로 면적이 1016㎡(약 300평)다. 이곳엔 정율성이 소장했던 바이올린, 만돌린, 직접 그린 악보, 음반, 녹음기 등 300여 개 전시품이 진열됐다. 정율성의 동상과 초상화, 가족사, ·중등학교 기록부터 중국에서의 항일운동, 음악 활동 등 그의 생애사를 전시하고 있다. 김영삼 정권시절 문화부 장관이 딩쉐쏭(丁雪松) 여사에 준 감사패가 눈에 띄었다. ‘대한민국 국립국악원에 정율성 선생이 생전에 수집한 고전 악보와 조선족 민요 등 귀중한 자료를 기증한 것’에 감사의 뜻을 전한다는 것이었다.

중국 사람에게 정율성 음악가를 물어보면 모르는 사람이 없다고 한다. 14억 중국 사람 중 80% 이상이 정율성의 노래를 최소 1곡 이상은 알고 있다. 정율성은 중국 국가인 ‘의용군 행진곡’를 작곡한 니에얼(1912~1935)과 항일·해방투쟁사를 담은 ‘황하대합창’의 시엔싱하이(先星海·1905~1945)와 중국 3대 음악가로 불린다. 정율성은 2009년 건국 60주년 때 ‘신중국 창건 100명 영웅’에 선정되기도 했다. 2015년 중국 내륙 도시 여행 중 하던 중 옌안에 간 적이 있다. 옌안혁명박물관 내 전시 중에서 ‘조선음악가 정율성’을 비롯해 다섯 장면이 그의 음악 활동을 설명하고 있었다. 21세기 중국에서 정율성을 높이 평가하고 있었다.

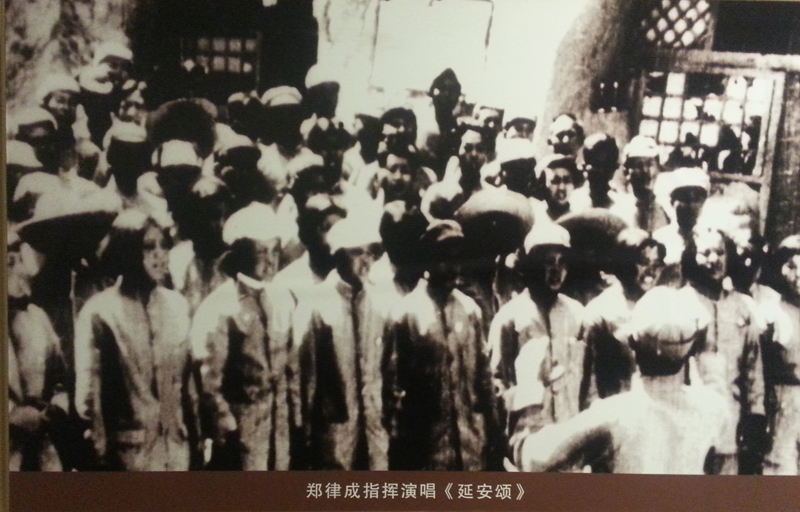

옌안혁명기념관에 정율성 사진이 전시됐다.(2015.10.28 촬영)

|

정율성은 서정 가곡을 포함해 군가, 합창, 동요, 영화음악 및 오페라 음악을 포함해 360여 곡을 남겼다. 그중 중국이 인정하는 정율성의 최대 공로는 ‘옌안송(延安頌, 1938년 作)’과 ‘중국인민해방군군가(中國人民解放軍軍歌·1939년 作)’다. 이 두 곡은 중국 현대음악사에서 큰 줄기를 형성한 작품으로 평가된다. 특히 옌안송은 ‘중국인의 아리랑’이라 불린다. 1930년대 항일 분위기를 절묘하게 표현한 걸작이다. 당대 젊은이들의 마음을 사로잡았던 시대를 대표하는 대히트곡이었다. 옌안송을 들었던 수많은 중국 청년들이 항일운동에 참여하기 위해 옌안으로 몰려들었다고 한다. 정율성은 “혁명 성지 옌안은 항일 중심지로서 인민들의 숭경과 동경을 받았다. 옌안송이 이런 사상 감정을 담았기 때문에 광범위한 지구에 전파되고 생명력을 가질 수 있었다. 음악은 단순한 오락보다는 혁명의 무기이고 전투의 무기였다”고 옌안송 인기 비결을 설명했다.

그의 창작물 중 ‘우리는 얼마나 행복한가(我們多 幸福)’는 아직도 초등학교에서 불리고 있다. 민중의 현장에서 작곡한 노래로 그는 더 유명해졌다. 뱃사공의 생활을 노래한 ‘강 위의 노래 소리(江上的歌聲)’는 여드레 동안 뱃사공을 따라 여행하며 만들었다. ‘흥안령 위에 눈꽃 날리네(興安嶺上雪花飄)’은 벌목공의 삶을 노래했다. ‘망부운(望夫雲)’은 중국의 남쪽 대리(大理) 일대를 네 차례 답사하고 창작한 중국 최초 오페라다.

정율성(본명 鄭富恩)이 항일운동에 나선 것은 당연했다. 광주의 독립운동가 가문 출신이었기 때문이다. 3·1운동에 참여했던 맏형 정효룡(鄭孝龍·1894~1934)은 옥살이 후유증으로 사망했다. 둘째 형 정충룡(鄭忠龍·1898~1927)은 중국 국민혁명군 중좌로 참전했다가 병사했다. 매형 박건웅(朴健雄·1906~?)은 의열단과 임시정부에서 활동한 독립운동가였다. 누이 정봉은(鄭鳳恩·1908~1977)은 수피아여학교 학생으로 광주학생독립운동에 참여했고 건국준비위원회 광주 부녀회장이었다. 셋째 형 정의은(鄭義恩·1912~1980)은 의열단이었다. 정율성을 의열단으로 이끈 이가 정의은이었다. 이런 연유로 기념관에서 약산 김원봉의 사진을 볼 수 있다. 김원봉은 백범 김구보다도 더 높은 현상금이 걸렸던 인물이다. 김구에 걸린 현상금은 60만 원, 김원봉은 100만 원이었다. 당시 100만 원은 현재 기준으로 볼 때 한화 200억~300억에 달하는 금액이다.

정율성이 지휘하는 연안송(옌안혁명기념관 2015.10.28 촬영)

|

조선혁명군사정치간부학교(이하 ‘간부학교’) 김원봉 교장이 정율성의 음악적 재능을 알아봤다. ‘음악으로 성공하라는 의미’로 ‘율성(律成)’이라는 이름을 지어줬다는 설도 있다. 정율성은 간부학교에서 의열단 교육을 마치고 항일 첩보 활동에 참여했다. 일본인 암살과 비밀스러운 첩보 활동으로 독립을 얻을 수 있을지 회의했다. 더 확실한 무장투쟁이 필요하다는 인식이 있었다. 중일전쟁이 터지자 의열단을 떠나 옌안으로 갔다. 옌안의 중국공산당이 국민당보다 항일에 더 적극적으로 보였기 때문이었다. 공산주의 이념이나 사상이 아니라 한국의 독립을 위해 중국공산당에 합류한 것이다.

옌안으로의 선택, ‘호룡의 죽음과 의은의 압송’이 원인이 아닐까? 정율성이 중국에 온 것은 1933년. 그해 누이 봉은은 결혼했다. 1934년엔 맏형 호룡이 사망했다. 셋째 형 의은마저 국내로 압송됐다. 중국 땅에 누이가 있더라도 그는 혼자였다. 1937년 10월 옌안으로 가겠다는 결정에 이런 사정도 영향을 미쳤을 것이다.

정율성의 독립투쟁은 간부학교를 통해 그 근간이 형성됐다고 볼 수 있다. 간부학교는 1932년부터 1935년까지 1기는 26명, 2기는 55명, 3기는 44명, 총 125명의 투사를 배출했다. 시인 이육사와 석정 윤세주는 1기, 정율성은 2기, 김학철은 3기다. 특히 정율성과 김학철과는 절친했던 것으로 알려져 있다. 조선의용대 시기 북경에 함께 체류했고 평양에서도 이웃으로 한 집안처럼 지냈다. 정율성의 부인 딩쉐쏭은 답답한 일이 있으면 김학철을 찾아가 하소연했고 중국에 돌아와서도 1957년 소위 반우파투쟁 이전까지 연락이 끊이지 않았다.

정율성과 김학철은 1936년 여름 남경 조선혁명당 중앙본부가 있던 화로강에서 처음 알게 됐다. 당시 정율성이 피아노 공부를 한다는 얘기를 들었던 김학철은 “그 자식 피아노루 왜놈을 칠 작정인가?”라고 다소 의심스런 태도를 취했다. 당시 정율성은 18세, 김학철은 20세였다. 1937년에 정율성이 ‘인터나쇼날’과 ‘라마르세이예즈’를 설명하자 김학철은 “내 머릿속에는 워낙 총과 탄약이 가득 들어차 있었던 까닭에 무슨 음악 따위는 도저히 들어박힐 여지가 없었던 것이다”라고 회고했다. 1941년에 김학철은 태항산으로 들어가 조선의용군 화북지대 제2대 분대장으로 일제와 싸웠다. 항일 근거지에 보급된 ‘연수요’, ‘팔로군 행진곡’의 작곡가가 정율성임을 확인하게 된다. 그때 김학철은 “우리는 모두 벌린 입을 다물지 못하고 서로 얼굴만 마주 보았다”고 했다. 1946년 여름 해주에서 두 친구는 다시 만났다. 김학철이 탈남에 성공, 해주 시내에서 환영만찬이 열렸다. 그때 정율성 부부도 참석했다. 일제에 의해 다리 하나를 잃은 김학철은 인민군 신문사 주필, 정율성은 인민군 협주단 단장을 담당했다. 문학가와 음악가로 만났다. 대형 합창곡 ‘동해어부’를 함께 만들었다. 1957년 반우파투쟁과 1966년 문화대혁명 시기는 암흑의 시간이었다. 김학철은 ‘반동분자’라는 이름으로 창작의 권리를 박탈당하고 24년간 강제노동과 10년 동안 옥살이를 했다. 정율성 역시 ‘엄중한 우경’, ‘반당’, ‘간첩’이란 죄명으로 장시기 노동 개조를 당했다. 김학철이 추리구 감옥에서 ‘반혁명 현행범’으로 복역 중일 때, 정율성의 사망 소식을 들었다. 옛 전우의 영전에 조전(弔電) 한 통이라도 보내게 해달라고 요청했으나 당국은 허가해 주지 않았다. 김학철은 애도의 뜻도 표하지 못하고 말았다고 한다.

운남지역에서 민요를 수집, 조사하는 정율성

|

정율성은 인민음악가로서 화려한 삶보다 경계인의 삶을 살았다. 옌안 시절에는 한인이란 이유로 감시와 오해를 받았고 북한에서는 연안파로 몰릴 뻔했다. 중국 인민해방군가를 비롯해 수많은 혁명 가곡을 창작했지만 1953년 중국음악가협회가 창립될 때 회원에 끼워주지도 않았다. 문화대혁명 시절 그는 “조선은 나를 중국 사람으로 여기고 중국은 나를 조선 사람으로 여긴다. 이런 곳에서 무슨 발전이 있겠는가. 차라리 어디 깊은 산 속에 들어가서 사냥이나 하면서 살고 싶다”고 말했다.

조국의 독립을 위해 조국을 떠나 목숨을 걸고 싸웠던 선열들을 생각하면 답답한 마음이다. 나라는 외세에 의해 갈라졌고 동족상잔의 비극을 거쳤다. 언제까지 좌우 이념으로 대결만 할 것인가. 선열들은 이념을 위해 싸운 것이 아니다. 오직 독립과 해방을 위해 싸웠다. 이제 단절의 역사보다 미래지향적 역사, 대통합의 역사로 바로 서길 바란다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원 |