방현석 작가가 창동중학 사은기념비 앞에서 설명을 하고 있다 |

방현석 작가가 창동중학 사은기념비 앞에서 설명을 하고 있다 |

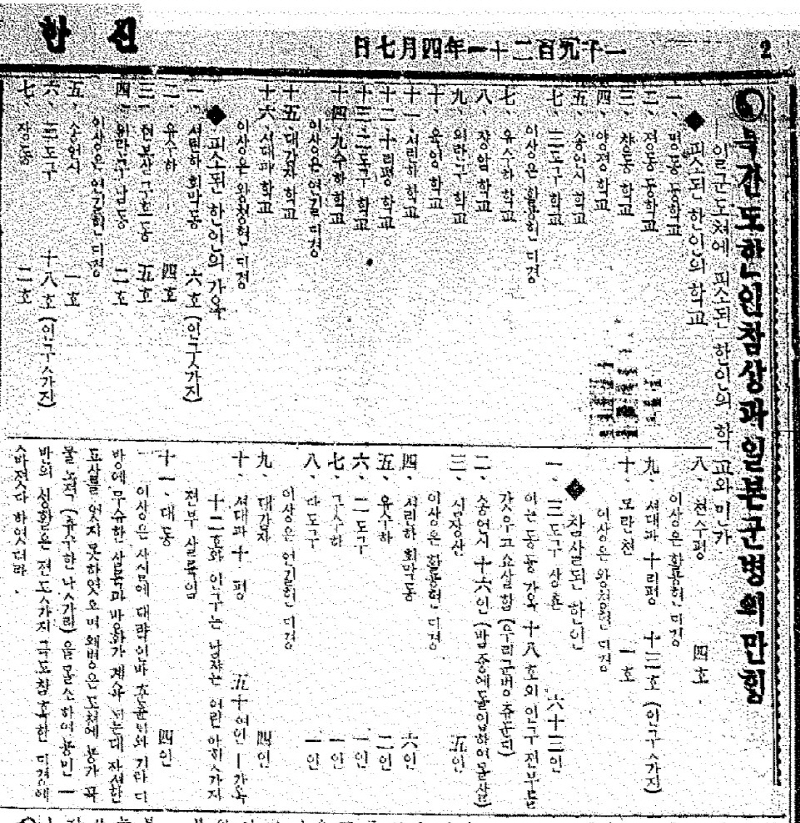

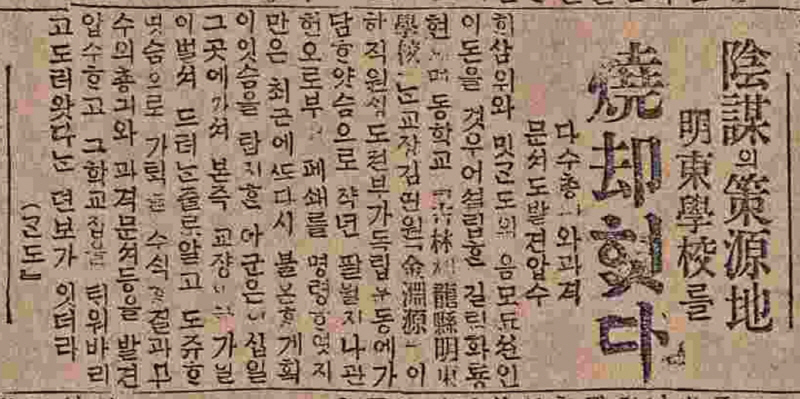

북간도 한인 참상과 일본 군병의 만행 (신한민보 1921. 04. 07 공훈전자사료관) |

한인 민족학교는 1919년 용정 3·13 만세운동을 통해 결집된 힘을 보여줬다. 명동학교, 영신학교, 정동학교 국자가도립학교, 광성학교 대표들이 만세운동에 참여할 방법을 논의했다. ‘3월 13일 낮 12시에 서전대야 들판으로 모이자’는 전갈을 전하는데 앞장섰다. 은진중학교 지하실에서 독립선언서를 만들었다. 정동중학교와 명동학교 학생들은 악대를 앞세워 행진하며 만세운동을 알렸다. 은진중학교, 대성중학교, 동흥중학교 학생들도 속속 서전대야로 모여들었다. 이렇게 3·13 만세운동은 시작됐다.

●일제, 용정 3·13만세운동 주도 명동학교 ‘불령단 소굴’로 지목

한인 민족학교는 교사와 학생으로 충렬대, 맹호단, 결사대, 대한학생광복단, 철혈광복단 등 비밀결사단체를 조직했다. ‘충렬대’는 명동학교와 정동학교 교직원과 학생들로, 기관총까지 보유하고 있었다. 용정 3·13 만세운동에 대원 320명 전원이 참가했다. 단원 3명이 사망하기도 했다. 일제는 명동학교를 ‘불령단의 책원지’, ‘불령단의 소굴’로 지목할 정도였다. ‘맹호단’도 명동학교와 정동학교를 주축으로 구성됐다. 일본관공서 방화, 친일 조선인 암살, 군자금 모집, 대한독립신보 간행 등을 수행했다. ‘결사대’는 명동학교 학생 100여 명으로 총기 120여 정을 보유했다. ‘대한학생광복단’은 영신학교와 명동학교 및 부근 학교를 주축으로 구성됐다. 국권 회복을 목적으로 군자금을 모금하거나 반일 격문을 배포했다. ‘쟁취15만원사건’의 ‘철혈광복단’은 창동학교와 명동학교 출신들로 구성됐다. 이들은 홍범도의 봉오동 전투, 김좌진의 청산리 전투의 무명전사로 성장했고 북간도 무장독립전쟁을 이어갔다.

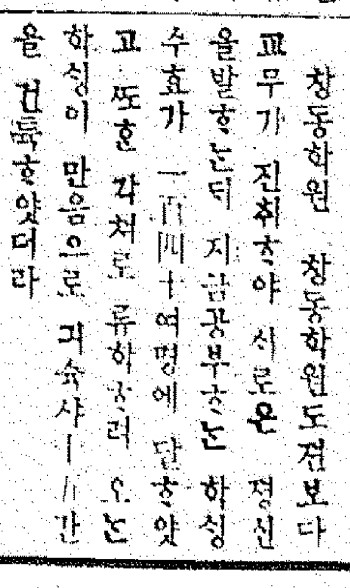

신한민보 기사. 창동학원 학생수가 145명 달했고 기숙사 15칸을 건축했다(신한민보 1914.02.26,공훈전자사료관 제공)

|

용정 명동학교. 독립기념관 제공 |

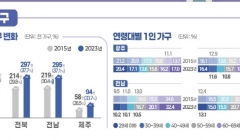

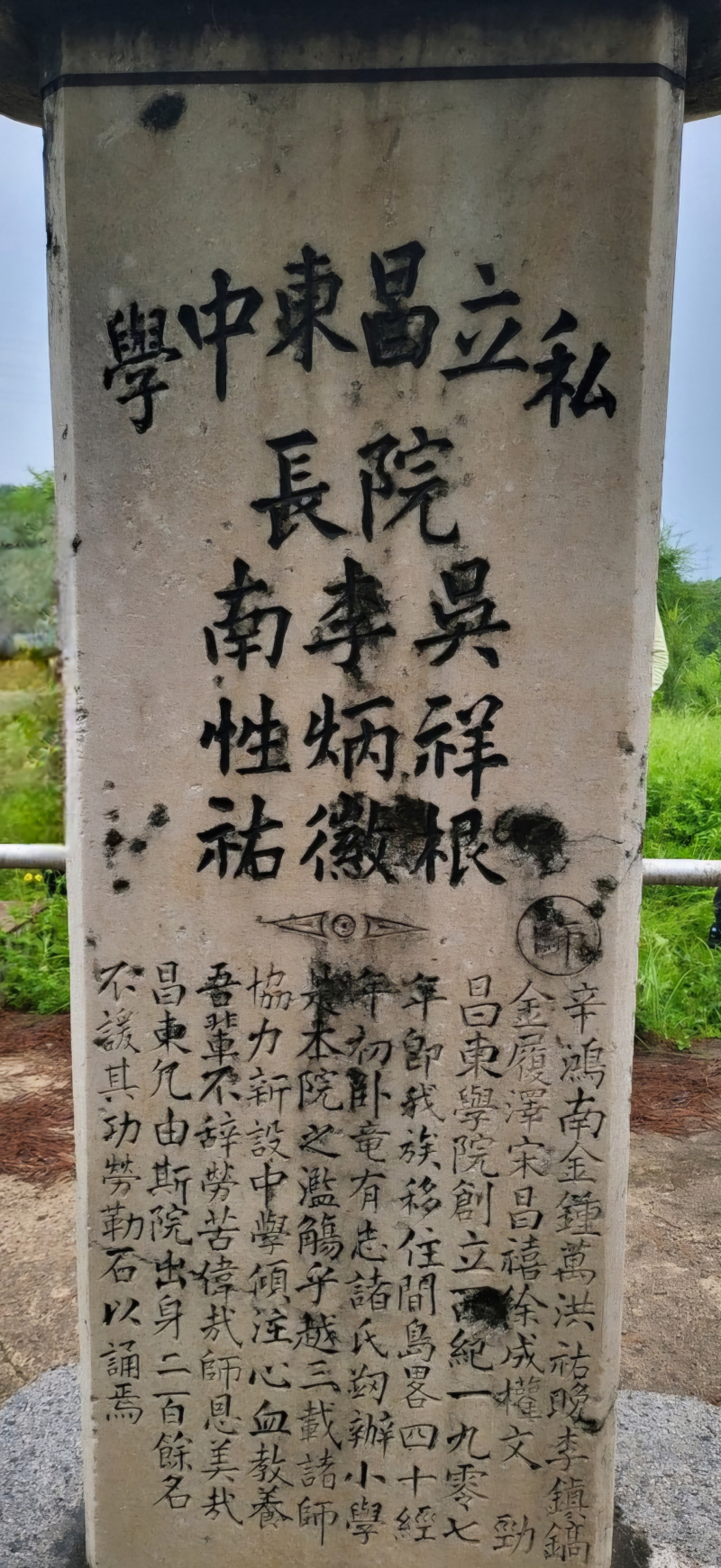

‘창동중학 사은기념비(昌東中學 師恩記念碑)’를 찾아갔다. 창동학교는 1907년 연길 와룡동에 설립된 한인 민족학교다. 근대과학지식과 반일 민족의식 양성은 물론 군사훈련과도 설치했다. 1914년 2월 26일 자 ‘신한민보’는 ‘창동학원은 학생 수가 140여 명에 달했고 기숙사 15칸을 건축했다’고 보도했다. 1925년까지 창동학원 중학부 졸업생만도 200여 명이 훨씬 넘었다. 그 가운데 상당수가 졸업 후 왕청현 나자구(汪淸縣 羅子溝)의 대전학교(大甸學校)로 들어가 전문적인 군사훈련을 받은 뒤 독립군 간부로 성장했다.

1935년 일본군이 학교를 점령했다. 군대를 주둔시키려고 하자 주민들이 학교를 불태워 버렸다. 자진 폐교를 택한 것. 그해 9월 주민들은 창동학교 교사들과 졸업생에 대한 추모와 감사의 마음을 표시하는 ‘사은기념비’를 세웠다.

사은비 뒷면에는 ‘사립 창동중학 원장 오상근(吳祥根), 이병휘(李炳徽), 남성우(南性祐). 스승 신홍남, 김종만, 홍우만, 이진호, 김이택, 송창희, 서성권, 문경. 창동학원은 1907년에 창립됐다. 즉 우리 민족이 간도에 이주해 온 지 40년이 되는 때 뜻있는 와룡의 여러 지사들이 처음으로 소학교를 창립했는데 이는 본 학원의 기원이다. 3년 후 여러 교원들이 협력해 새로 중학부를 설치하고 고생을 마다하지 않고 온갖 심혈을 기울여 우리들을 교양했다. 위대하도다. 선생님들의 은혜, 아름다워라 창동이여, 이 원 출신인 200여 명은 그들의 은공을 잊지 못하여 비석을 세워 칭송하노라’ 라는 글귀가 있었다.

매일신보에 나온 기사. 음모 책원지(策源地) 명동학교를 소각했다, 다수 총기와 과격문서도 발견 압수 (매일신보 1920.10.26 공훈전자자료관 ) |

창동중학교 사은기념비 뒷면 |

●독립운동 몸바친 교사들, 독립전쟁 가르치던 교관

소설 ‘범도’의 작가 방현석은 사은기념비에 대해 설명했다. “이 비는 대단한 특징이 있습니다. 보통 비를 건립할 때 건립비용을 누가 냈는지, 졸업생 중 출세한 자가 누군지를 기록에 남깁니다. 오직 교장선생님 3분과 스승 8명의 이름만 있습니다. 독립운동에 몸 바쳤던 교사와 학생들의 뜻을 담아 오직 위대한 스승의 은혜만을 담았습니다. 당시 교사들은 봉급이 없는 ‘입사리 교사’였습니다. 주민들로부터 숙식만 제공받았습니다. 말 그대로 입에 풀칠만 하면서 겨우 입살이만 하는 교사, 그들은 무장독립전쟁을 가르치는 교관이었습니다. 북간도지역의 대표적인 민족교육기관의 하나가 이곳입니다” 1921년 4월 7일 자 ‘신한민보’에는 ‘북간도 한인참상과 일본군병의 만행’이란 제목의 기사가 있다. ‘피소된 한인의 학교’에 명동학교, 정동중학교, 창동학교 등 모든 학교가 일제에 의해 침탈당한 것을 알 수 있다.

창동학교 설립자 중 한 명이자 교장 마진(馬晉·1867~1930)은 비밀결사조직 충렬대의 창설자다. 국내진공작전을 펼치려다 아들과 함께 피살당했다. 교사 정기선(鄭基善·1894~1920)은 조선은행 회령지점 습격을 모의하다가 검거됐다. 얼굴 가죽이 벗겨지고 눈알이 뽑히는 고문으로 사망했다. 미망인이 시신을 인도하러 갔을 때 몰라볼 정도였다고 한다. ‘쟁취15만원사건’의 영웅들도 한인 민족학교와 깊은 관계가 있다. 대장 윤준희는 용정촌 서전서숙(瑞甸書塾)에서 신학문을 수학했고 영신학교 교원 출신이다. 임국정은 창동학교에 수학했고 이동휘와 이종호(李鍾浩·1887~1932) 등이 설립한 동림무관학교(東林武官學校) 출신이다. 한상호는 명동중학교를 졸업하고 와룡소학교의 교원으로 재직했다. 최봉설도 창동학원의 소학과 중학을 졸업했다. 박웅세와 김준도 명동학교 출신이다. 한인들의 교육열은 입신양명만을 위한 길이 아니었다. 문무쌍전의 교육을 받았고 목숨을 건 무장독립전쟁을 두려워하지 않았다. 그 역사 앞에 존경심이 벅차올랐다.

●초라한 창동중학 사은기념비 가는 길…대책없어 답답

‘창동중학 사은기념비’를 찾아가는 길, ‘쟁취 15만원 기념비’와 마찬가지 쉽게 찾아갈 수 없다. 버스로 이동한 기억을 더듬는다. 연길 도시의 끝자락에서 언덕을 바라보고 겨우 좌회전, 좁은 비포장 도로를 타고 상당히 들어간다. 양로원 있었고 오른쪽 5시 방향, 언덕을 오른다. 1m 남짓 잡초 사이를 헤집고 들어가면 사은기념비를 만날 수 있다. 연길시 문화유물관리소에서 2003년 7월24일 ‘사은기념비유적지’란 알림석을 세웠다. ‘비석을 중심으로 10메터 이내를 중점보호구역으로 한다’고 돼 있다. 연길시에서 관리하는 것은 맞다. 그러나 ‘아! 10메터라니’ 연길시의 더 큰 관심이 필요하다. 국가보훈부에서도 사은기념비의 현실을 외면하면 안 된다. 한국식으로 개발된다면 사라질 가능성이 농후하다. 뭔가 대책이 있을까. 답답한 마음이었다. 이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원

이진 광주광역시의회 운영수석 전문위원 |