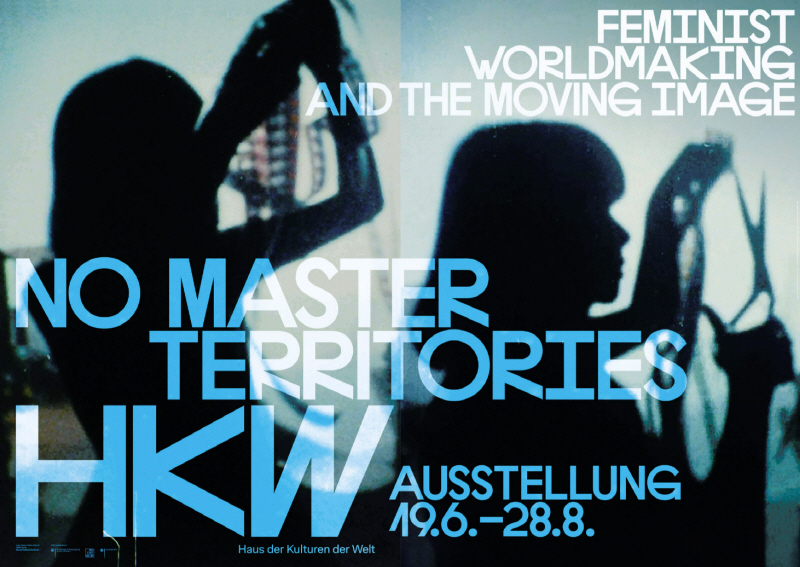

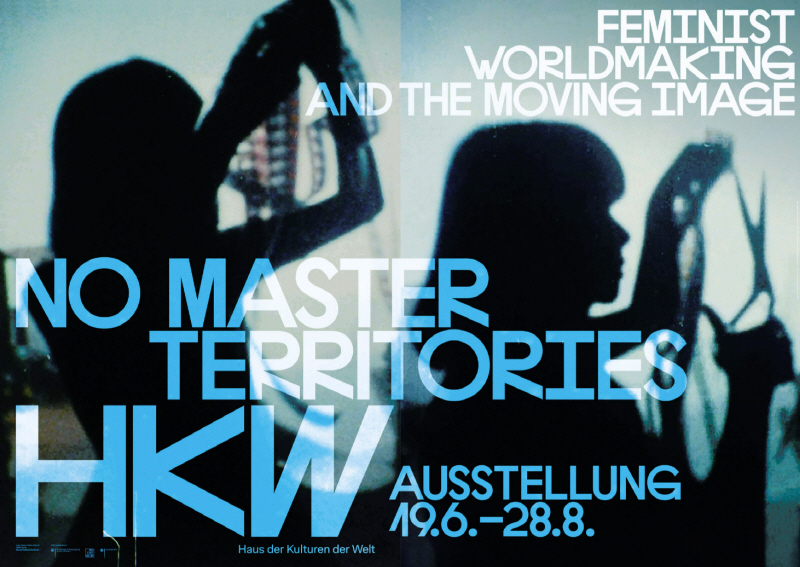

HKW(세계문화의 집) ‘주인 없는 영토’ 전시 포스터 이미지로 사용된 한옥희의 ‘무제 77-A’ |

작년 독일 HKW(세계문화의 집)에서는 여성 영상작가 작품들에 대한 대규모 특별전이 진행됐다. ‘주인 없는 영토: 페미니스트 세계 만들기와 무빙 이미지(No Master Territories: Feminist World making and the Moving Image)’라는 제목의 이 전시는 영화와 미술 간의 관계들을 연구해 온 에리카 발솜과 힐라 펠레그가 기획한 것으로, 작년 여러 각지의 전시들 안에서도 화제를 모았고 종료된 이후에도 각국에서 순회전이 개최되고 있다.

영화감독이자 탈식민주의의 주요한 연구자인 트린 티 민하(Trinh T. Minh-ha)의 에세이 모음집인 ‘달이 붉게 물들면(When the Moon Waxes Red: Representation, Gender and Cultural Politics)’의 챕터 제목에서 따온 이 전시는 70년대부터 90년대까지 제작된 95명 여성작가들의 영상작품과 관련 자료들을 소개한다. 마야 데렌, 샹탈 아커만, 바바라 해머, 아녜스 바르다, 이본느 라이너 등 이른바 대가로 불리는 영화감독, 영상작가들과 함께 여러 지역 여성작가들의 작품들을 나란히 불러 모으며 이들을 통해 여성의 역사를 재조명하고 서구 중심의 여성작가들의 계보를 확장해나가고자 하는 시도를 보여준다. 한국 작가들에는 변영주, 김소영, 한옥희의 초창기 작품이 소개되었으며, 한옥희 감독은 국립아시아문화전당(ACC) 시네마테크에서 수집한 ‘무제 77-A’가 초청됐다. 특히 ‘무제 77-A’는 해당 전시의 대표 이미지와 MIT프레스에서 출판된 전시도록의 표지로도 사용되면서 한옥희 감독의 작업들이 전세계적으로 재조명을 받고 있다. ‘무제 77-A’는 1977년에 제작된 실험영화로, 명동 한복판에 카메라를 들고 나간 여성을 바라보는 거리의 시선과 그것들을 비춘 카메라 필름을 암실로 가져와 거칠게 잘라내어 해체하는 행위를 통해 유신시대의 암울하고 억압적인 분위기를 은유적으로 재현한다. 여성의 불합리한 상황들을 토로하고 고발하는 대부분의 페미니즘 작품들 속에서 주도적이고 독립적인 여성의 모습과 현재 작품들과 비교해도 세련된 몽타주를 구사하는 ‘무제 77-A’는 많은 전시 리뷰들에서 주목해야할 작품으로 언급됐다.

HKW(세계문화의 집) 주인없는 영토 전시 전경 |

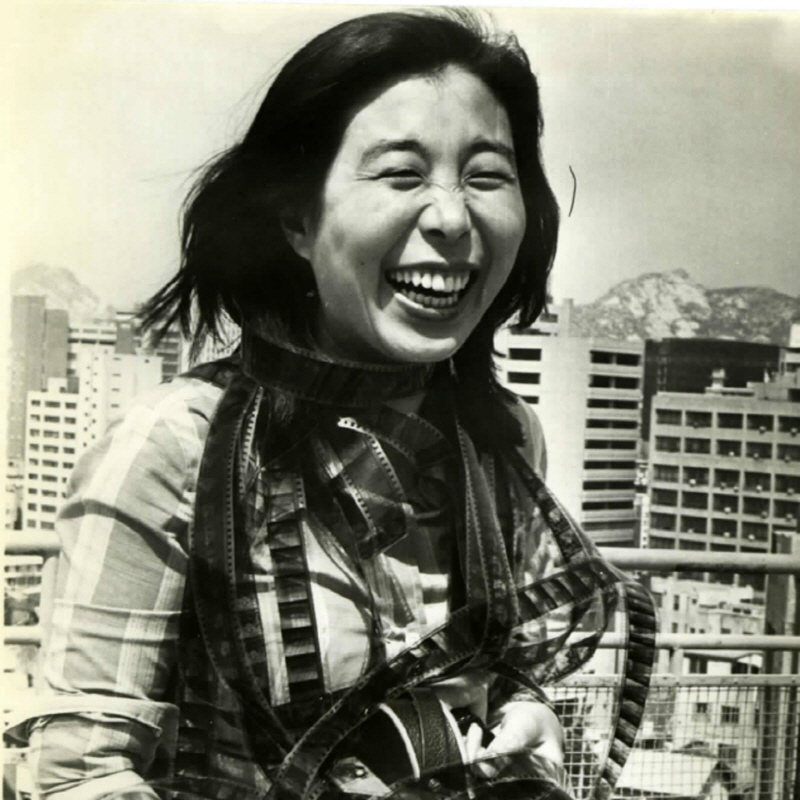

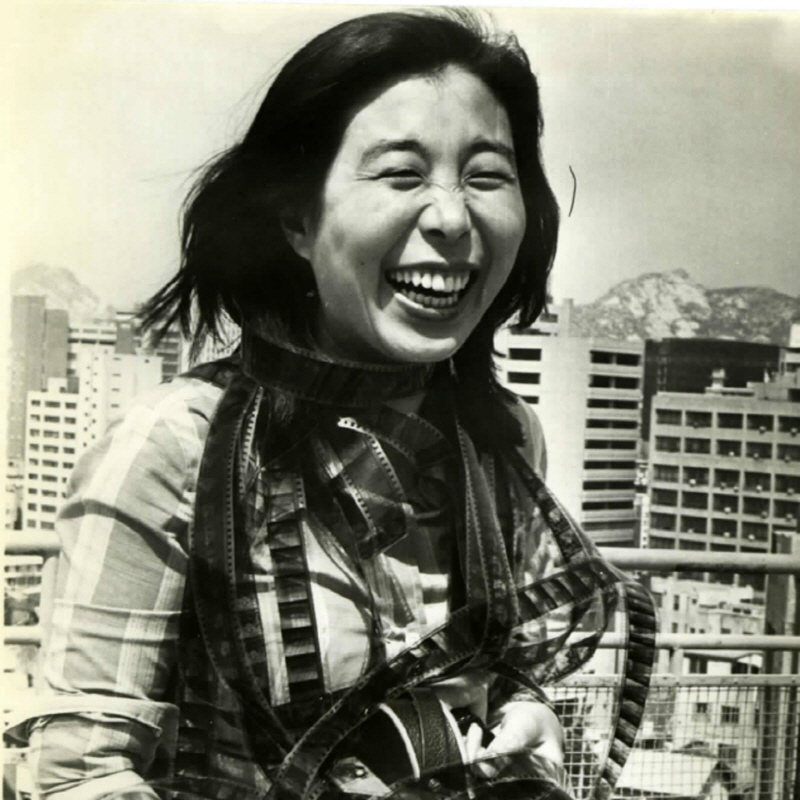

한옥희 감독의 ‘무제 77-A’는 당시 이화여대 출신들로 구성된 ‘카이두 클럽’ 활동 당시 멤버들과 작업한 것으로, ‘카이두 클럽’은 국내에서 처음으로 실험영화 장르를 전면적으로 내세우며 활동했던 단체로 기록된다. 대학 내 동아리 활동에서 벗어나 이어령, 변인식 등 문화인들과 교류하며 하나의 사회예술운동으로서 영화제작, 퍼포먼스, 심포지엄 그리고 영화제 개최까지 다양하고도 급진적인 활동들을 펼쳤다. 80년대 이후 멤버들의 유학, 개인 작업 등으로 자연스럽게 해산되었지만 70년대의 짧고도 굵은 카이두 클럽의 활동은 검열과 삭제가 난무하던 시대에서 살아남은 주요한 기록이자 예술자료다. (카이두 클럽에 대한 내용은 본지를 통해 추후 별도로 다뤄볼 예정이다)

ACC 개관 당시 아카이브 공간 |

‘카이두 클럽’의 작품과 자료들의 수집은 국립아시아문화전당 개관 초기, 아시아 현대예술의 주요 자료들을 모으는 아카이빙 프로젝트에서부터 비롯됐다. 어찌 보면 HKW의 전시 ‘주인 없는 영토’에서 담아내고자 하는 새로운 여성지형도 그리기의 아시아 현대예술 버전과 같은 것이었다. 전시 ‘주인 없는 영토’는 ‘여성’을 전통적인 지리적, 역사적 틀 속에서 남성이라는 반대 항으로 위치 짓기보다는 오히려 전지구적 관점에서 ‘여성성’을 다양한 주제를 통해 거시적으로 바라보고자 하는 전략들을 보여준다. 몇 년 전부터 페미니즘이라는 용어가 실생활에서도 익숙해지면서 전시가 자칫 진부하게 비춰질 수도 있으나 1970년대부터 1990년대까지라는 시대별 설정을 통해 현대 여성들의 목소리가 정체성, 젠더감수성을 떳떳하게 외칠 수 있기 이전에 이미 영토 없이 부유하던 자신들의 위치들을 재확인하고 확장시키고자 했던 노력들이 있었음을 증명한다. 기획자 에리카 발솜은 다큐멘터리와 아티스트 필름, 실험영화의 경계를 끊임없이 고민하고 그 간극들을 교차 혹은 결합시키는 작업을 해온 평론가로도 잘 알려져 있듯이, 주변의 것들을 주류로 확장시키는 그녀만의 방법론이 전시 안에서도 주제의 탈영토화, 장르의 탈장르화가 되어 과거 페미니즘에 대한 오마주를 성공적으로 보여준다.

ACC 개관 당시 아카이브 공간 |

국립아시아문화전당의 아카이빙 프로젝트는 서구중심의 예술지형도를 아시아 중심에 위치시켜 아시아에서부터 파장되어 나가는 현대예술의 담론들을 주요 작품들과 자료들을 통해 만들어나가자는 포부였다. 특히 이미 예술사에 기록된 자료들보다는 소실 위기의 자료들 혹은 재조명해야할 자료들을 중심으로 하여 아시아예술문화를 더욱 두텁게 만들어나가고자 했다. 이를 위해 세계 각지의 연구자, 예술가, 기회자들이 메신저이자 보부상들이 되어 함께 사진, 메모자 등 그 어떤 것도 소소하게 보지 않고 자료들을 발굴하고 모으는 데 동참했다. 소수이기는 하지만 여전히 특정 작품, 오래된 유물 이외에는 종이 파편처럼 치부하는 경우들이 있다. 그러나 이미 20년 전부터 아카이브 형태의 전시들이 새로운 전시로 등장하고 지금은 도서관, 아카이브, 박물관을 합쳐진 라키비움 형태의 전시들도 심심하지 않게 보여지고 있다. 이는 근대문화의 무덤이라는 박물관의 신비함도 좋지만 보다 생생한 기록들과 살아있는 역사들을 더욱 가까이서 느끼고 싶은 욕망들도 존재하기 때문이다. ‘주인 없는 영토’가 소환해 낸 역사들이 반가우면서도 ACC의 아카이빙 프로젝트가 지속적으로 축적되고 주제에 따라 조금씩 변주된다면 위 전시와 같은 지도그리기가 어떤 식으로 발현될 수 있을지 무척 궁금해진다.

/김지하 국립아시아문화전당 학예연구관

ACC 개관 당시 아카이브 공간 |

카이두 클럽 당시의 한옥희 감독 |