윤형숙 열사. 출처=여수시청 |

양림동에 자리한 ‘3·1만세운동길’은 백단심길이 시작되는 곳이다. 1919년 광주만세운동이 실제 벌어졌던 거리이며, 수피아여학교와 숭일학교 등 기독교계 학교 학생들과 시민들이 함께한 저항의 길이기도 하다. 이 길에는 만세운동으로 옥고를 치른 104인의 이름이 명판으로 새겨져 있으며, 그 이름 하나하나가 자유와 독립을 위해 싸운 이들의 숭고한 뜻을 말해준다. 그리고 우리는 이곳에서 윤형숙, 진신애, 박애순을 만난다.

윤형숙 열사 묘소. 출처=여수시청 |

양림동 3·1만세운동길 조형물은 1919년 3월 10일 광주에서 일어난 3·1운동을 기념하기 위해 조성됐으며 당시 만세운동에 참여했던 인물들의 사진과 설명이 포함되어 있다. |

1919년 3월 9일 밤 광주 양림동 수피아여학교의 한 교실. 밤늦도록 불이 꺼지지 않았다. 교사와 학생들은 다가올 거사를 준비하고 있었다. 수피아홀 지하에서는 손수 바느질한 치마 속 태극기들이 정돈되어 있었고, 독립선언서와 격문은 각자의 품속에 숨겨졌다.

거사를 앞둔 전날 밤, 수피아홀을 상상해본다. 누군가는 조용히 태극기의 가장자리를 바느질하며 손끝으로 다짐을 새기고, 또 다른 이는 신문을 넘기며 독립운동과 만세 소식을 작은 목소리로 되뇌이진 않았을까? 서로를 바라보며 고개를 끄덕이고, 누군가는 조심스럽게 이런저런 말을 꺼냈을 것이다. 두려움과 설렘이 함께 흐르는 침묵 속에서, 그들은 같은 마음으로 단단히 연결되어 있었을 것이다.

3월 10일 아침 수피아여학교의 학생들과 교사들과 교문을 나섰다. 부동교 아래 장터로 가는 길, 흰 교복치마 속에 태극기를 숨기고…. 그 길은 어제 걷던 그 길이 아녔다. 그날 오후 그들은 장터에 도착했다. 그리고 마침내 하나둘 치마 속 태극기가 펼쳐지고 군중 속에서 “대한독립만세!”의 외침이 울려 퍼졌다. 1919년 3월 10일 광주 부동교 아래 장터에는 1,000여 명의 군중이 모였고, 그들의 손을 잡고 이끈 이는 수피아여학교의 학생들과 교사들이었다.

양림동 3·1만세운동길 조형물은 1919년 3월 10일 광주에서 일어난 3·1운동을 기념하기 위해 조성됐으며 당시 만세운동에 참여했던 인물들의 사진과 설명이 포함되어 있다. |

1900년 9월 13일 전남 여천군 화양면 창무리에서 태어난 윤형숙은 수피아여학교 고등과 2학년에 재학 중이었다. 1919년 3월 10일 교사 박애순의 가르침과 영향을 받아 만세시위에 참여했다. 수피아여학교 학생들과 함께 광주 읍내 부동교 아래 장터에서 “대한독립만세”를 외치며 시내를 행진하던 중, 일본 헌병이 휘두른 칼에 왼팔에 깊은 상처를 입었고, 결국 절단하게 되었다. 그 자리에서 그녀는 떨어진 태극기를 다시 오른손으로 들고 더욱 크게 외치며 말했다. “나는 윤혈녀(尹血女)다.”

이 말은 단지 결연한 외침이 아니라, 일본 헌병의 취조 과정에서 자신의 이름을 묻는 질문에 대한 답변이었다. 그녀는 스스로를 “피 흘리는 계집”이라 칭하며, ‘윤혈녀’라는 이명으로 판결문과 학적부에 기록되었다.

윤형숙은 1919년 4월 30일 광주지방법원에서 보안법 위반 혐의로 징역 4개월을 선고받고 복역했다. 옥고 중 고문의 후유증으로 오른쪽 눈까지 실명되었다고 전해진다. 출소 후에는 고창과 여수에서 야학 교사와 전도사로 활동하며 문맹 퇴치와 여성 교육에 헌신했다. 그러다 1950년 9월 28일 한국전쟁 중 여수 일대를 점령한 인민군에게 붙잡혀 손양원 목사 등과 함께 처형되었다.

여수 이순신공원에 세워진 항일열사기념탑 부조에는 그녀의 삶이 새겨져 있다. 또한 그녀의 묘비에는 다음과 같은 글귀가 새겨져 있다.

“왜적에게 빼앗긴 나라 되찾기 위하여 왼팔과 오른쪽 눈도 잃었노라. 일본은 망하고 해방되었으나 남북 좌우익으로 갈려 인민군의 총에 간다마는 나의 조국 대한민국이여 영원하라.”

윤형숙이 세상을 떠난 지 수십 년이 지난 2004년 대한민국 정부는 뒤늦게나마 그녀의 헌신을 기려 건국포장을 추서했다.

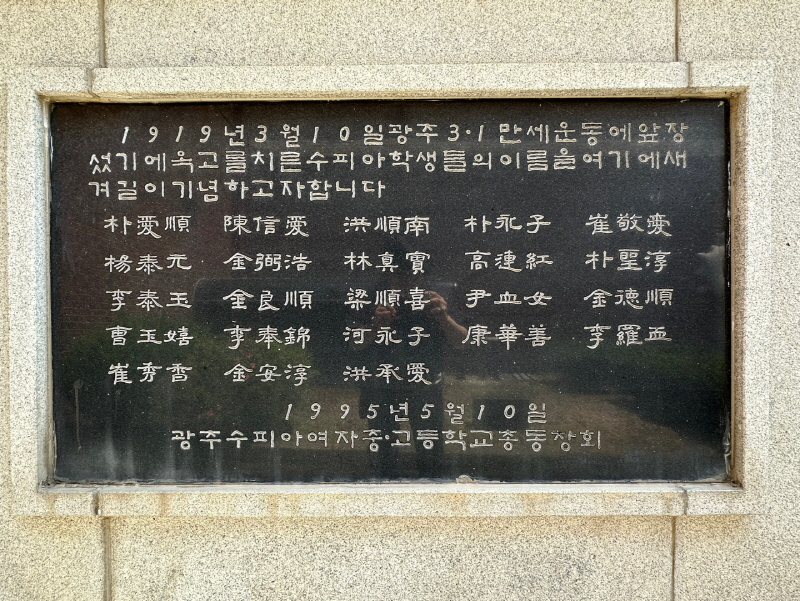

수피아여자중고등학교 3·1만세운동 기념탑, 옥고를 치른 학생과 교사 이름이 새겨져 있다. |

1896년 12월 23일 목포에서 태어난 박애순은 수피아여학교 제1회 졸업생이었다. 그는 수피아 시절 타국에서 온 여성 선교사 교사들로부터 교육을 받으며 여성도 배워야 하고, 나라도 사랑해야 한다는 가르침을 깊이 새겼다. 그 배움을 단순히 흡수하는 데 그치지 않고 주체적으로 해석하고 실천에 옮긴 그는 졸업 후 다시 수피아여학교의 교사로 돌아와 어린 여성 제자들을 가르쳤다.

1919년 3월 당시 교사로 재직 중이던 그는 ‘매일신보’기사와 민족자결주의 사상을 학생들에게 읽어주며 독립의 필요성을 고취시켰다. 그는 단지 교사였던 것이 아니라 선배로서, 선생님으로서, 빼앗긴 나라의 어린 소녀들을 주체적이고 곧은 독립운동가로 성장시키는 데 헌신한 교육자였다.

3월 10일 그는 학생들을 조직해 광주 시내 행진을 주도했고, 그 과정에서 체포되어 1년 6개월의 징역형을 선고받고 옥고를 치렀다. 교육과 실천의 다리를 잇는 박애순의 활동은 광주 여성 독립운동의 정신을 상징적으로 드러낸다. 1990년 대한민국 정부는 그에게 건국훈장 애족장을 추서했다.

윤형숙 열사를 기념하는 그림과 설명. |

1900년 7월 3일 광양군 다압면에서 태어난 진신애는 1919년 당시 수피아여학교의 교사였다. 그는 박애순과 함께 수피아 학생들을 이끌고 3월 10일 만세시위에 참여했다. 교사로서 단지 지켜보기만 한 것이 아니라 가장 뒤에서 학생들을 보호하며 행진의 안전을 도왔다. 직접 태극기를 나누고 독립선언서를 시민들에게 배포했던 그는 행동하는 교육자였다.

시위 후 체포되어 1919년 4월 30일 광주지방법원에서 보안법 위반으로 징역 11개월 20일을 선고받고 복역했다. 이후의 삶은 거의 기록되지 않았지만 1930년 2월 23일 사망한 것으로 확인된다. 사진 한 장 남기지 않았지만, 진신애의 삶은 3월 10일 광주의 거리 곳곳에 깊게 새겨져 있다.

수피아여자중고등학교 정문 가까이 위치한 3·1만세운동 기념탑은 1919년 3월 10일 광주지역 만세운동에 앞장섰던 수피아여학교 학생들과 교사들의 숭고한 용기와 희생을 기념하기 위해 세워졌다. |

백단심길은 소녀상에서 수피아여학교까지, 3·1운동의 역사를 품은 여성 독립운동가들의 길이다. ‘백단심(白丹心)’은 흰 치마에 붉은 피로 새겨진 단심(丹心), 윤형숙의 외침과 같은 진심을 의미한다. 이 길은 단순한 역사 탐방 코스를 넘어서, 우리가 기억해야 할 ‘여성의 독립정신’이 살아 숨 쉬는 공간이다.

1919년 교육의 기회를 얻기도 어려웠던 여성들이 거리로 나섰다. 칼에 맞고도 물러서지 않았던 용기를 보여줬고 누군가는 사진도 남기지 못하고 사라졌지만, 오늘날 광주 곳곳에 남은 흔적들은 말하고 있다. “나는 윤혈녀다.” 이 한마디는 단지 한 인물의 고백이 아니라, 광주 여성들이 역사의 중심에서 보여준 주체적 선언이었다.

광주에는 독립과 해방, 민주주의의 역사 속에 이름을 남기지 못한 여성들이 존재했다. 기록되지 못했지만, 분명히 살았고 싸웠던 이들. 배움의 기회도 제한되었던 시대에 이들은 교육하고, 외치고, 끝까지 살아냈다.

발걸음 하나하나에 담긴 마음이 이 길을 더욱 깊고 따뜻하게 만든다. 잊혀졌던 이름들을 조심스레 다시 부르며, 우리가 만들고 싶은 더 나은 세상을 그들과 함께 다시 써내려갈 수 있기를 바란다. 그들이 바라던 정의롭고 평등한 세상은 아직 우리의 몫으로 남아 있다.

박혜진 광주여성길 역사문화해설사