|

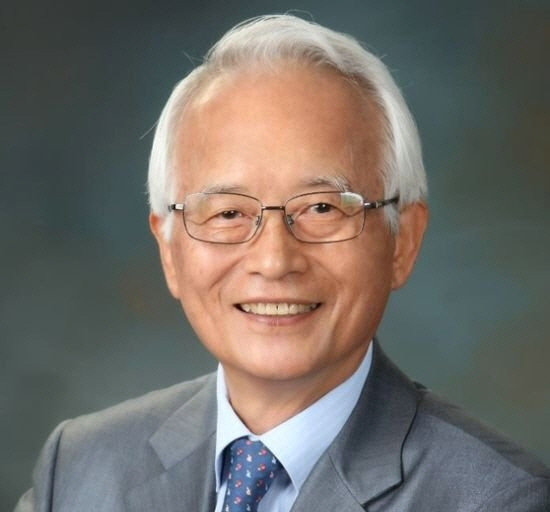

최근 소설 ‘등대’를 펴낸 김민환 고려대 미디어학부 명예교수(79)의 말이다. 언론학자인 김 교수는 지난 2010년 8월 은퇴 후 완도 보길도에 내려와 소설을 쓰고 있다. 그가 완도에서 써낸 책만 하더라도 4권이나 된다.

“서울에서 계속 살아간다면 재밌게 살아갈 수 있겠지만, 은퇴한 이후부터는 외롭고 쓸쓸하고 초라하게 살자고 생각했어요. 그래야 소설을 쓸 수 있을 것 같았거든요. 전남대 교수 시절 완도 보길도를 찾았던 적이 있는데 그 기억이 좋아 이곳 보길도에 터를 잡고 글을 쓰고 있어요.”

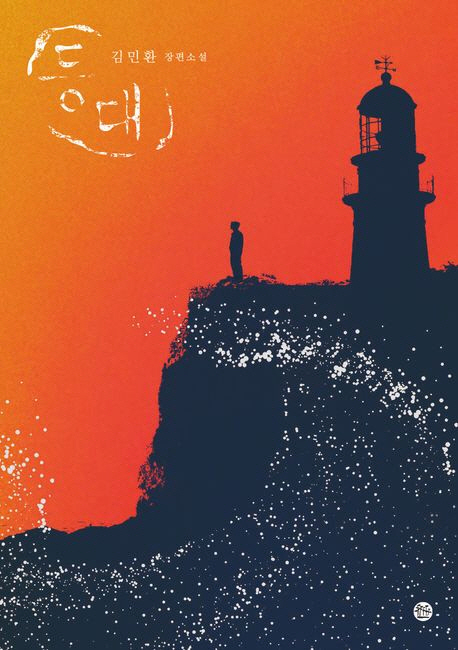

김 교수의 신간인 장편소설‘등대’(솔출판사)는 1894년 동학농민전쟁이 실패로 돌아간 이후 1910년 일제에 의한 국권침탈까지 10여 년에 걸친 난세를 파헤친 역사 소설이다.

1909년 일본이 조선을 수탈하기 위해 완도 소안면 좌지도에 세운 등대를 동학 신도들이 파괴하고 일본인 등대장을 죽였던 실제 사건을 모티브로 썼다.

“소설을 쓰려고 했지만, 100% 가상의 이야기를 쓴 다는 것 자체가 어렵더라고요. 완도 좌지도에서 등대 수탈이 있었던 역사적 사실을 기반으로 저의 상상력을 덧붙여 소설을 썼습니다. 역사소설이다 보니 사실을 비틀지도 않고 왜곡하지 않으려고, 취재도 열심히 했습니다.”

신간 ‘등대’는 김 교수가 완도에 터를 잡으면서 구상했던 꽤 오래된 기획이다. 구상만 10여 년이 흘렀고, 책이 세상에 나올 때까지 3년이라는 시간과 정성을 쏟았다.

“보길도에 내려와 부산 동래, 함경남도 북청과 함께 우리나라 항일운동의 3대 성지인 소안도에 주목하게 됐어요. 집집마다 태극기가 걸려있던 소안도의 모습은 꽤 인상적이었죠. 그곳에서 항일운동기념관을 둘러보며 등대 등대 습격 사건이 항일운동의 시발점이라는 걸 깨닫고 언젠가 소설로 써야겠다는 생각 했습니다.”

올해는 수운 선생(동학 창시자 최제우) 탄신 200주년이자 동학농민운동이 일어난 지 130주년이 된 해로 책 등대의 출간은 역사적으로도 의미가 깊다. 소설의 배경이 된 ‘좌지도 등대 습격 사건’은 역사적으로도 조명받지 못한 항일운동으로 꼽힌다. 김 교수는 역사에서 철저히 외면받았던 역사적 사실을 조명받고 재평가받아야 마땅한 사건으로 바라보고 소설이란 장르를 통해 재조명했다.

“완도 소안도에서 발발한 항일운동은 아주 가열 차고 끈질기고 집요하게 일어났어요. 이후 10년 후에는 3·1 운동이 발생하죠. 저의 소설에서는 서당 훈장들이 동학을 받아들이고 서당에서 학생에게 동학을 가르치고 하는 장면들이 나옵니다. 가장 보수적인 유림과 진보적인 동학이 하나 됨을 담고자 했습니다.”

김 교수는 현대인이 동학사상에 주목할 필요성에 대해서도 언급했다. 그가 동학을 중요하게 생각한 이유는 농민이 주도한 사회 혁명 중 동학의 ‘인내천’, ‘개벽 사상’ 같은 완성도 높은 이데올로기를 갖춘 사례는 세계 어디에도 없기다는 것이 이유다.

“동학은 그저 나라를 부수고 뒤엎자는 운동이 아니었죠. 당시 가톨릭도 모두가 평등한 하느님의 자녀라고 하는 평등사상을 설파했지만 어디까지나 인간을 ‘종’으로 보는 입장이었습니다. 동학에서는 반대로 주인 의식을 강조하죠. 전라도에 뿌리내린 동학은 이후 광주학생운동과 5·18 민주화운동으로 이어졌다고 생각합니다. 오늘날의 호남사람들은 동학의 고유의 정신이 무엇인지, 그 뿌리가 무엇인지 살펴봐야 한다고 생각해요.”

한편 장흥 출신인 김 교수는 제14회 이병주국제문학상 대상을 받았으며 대표서적으로 ‘큰 새는 바람을 거슬러 난다’ ‘눈 속에 핀 꽃’ 등이 있다 이나라 기자

|