몇 년 전에 비해 연길의 거리는 몰라보게 발전했으며 깨끗하다. 사진은 연길 도심 풍경. |

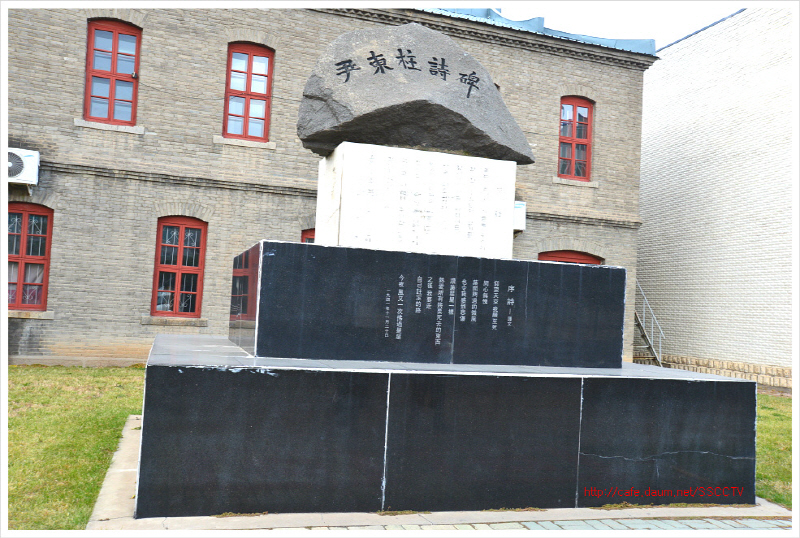

용정중학은 대성중학이라 하였는데, 몇 차례의 개명과 함께 다섯 학교가 통합하여 오늘의 용정중학이 되었다. 대성중학은 윤동주 시인이 다녔던 학교다. |

윤동주시비 |

윤동주시비 |

우리 민족이 많이 살고 있는 곳은 미국의 로스앤젤레스, 일본의 오사카, 중국의 연변, 러시아의 연해주일 것이다. 중국에서 우리 한민족이 많이 살고 있는 곳은 동북 3성인데, 특히 길림성 연변 조선족자치주에 집중적으로 많이 살고 있다.

중국에는 약 200만 명으로 추산되는 중국 동포들이 살고 있지만, 요즈음 한국인이 중국으로 많이 진출하는 관계로 동포들이 중국 전역으로 이동하고 있어 옛날보다 많이 줄어든 것은 사실이다.

연변 조선족자치주는 원래 성으로 승격시키려고 했으나, 인구가 너무 적어 자치주가 되었다. 성(省)과 같은 급의 자치구로 5개 자치구가 있는데, 광서, 티베트, 위구르, 내몽고, 영하자치구이다. 자치구보다 낮은 급인 자치주가 있고, 그 아래 자치현이 있다.

지금은 직항노선이 있어 인천공항에서 매일 4편, 청주·부산에서 연길로 직접 가는 국제노선이 많이 있다. 전에는 서울에서 심양이나 장춘을 통해 연길에 갈 수 있었다. 90년대 초에는 서울에서 홍콩을 거쳐 중국의 북경이나, 상해, 천진 등을 거쳐 갔다.

90년 초 북경에서 연길에 갈 때, 심양을 거쳐 연길로 가는 프로펠러기를 타야만 했다. 지금은 북경에서 연길까지 두 시간이면 갈 수 있지만 그 때는 심양을 거쳐 가기 때문에 하루가 걸렸다. 또한 북경에서 연길까지 기차로 36시간 정도 타고 가야 도착했지만 지금은 고속철도가 있어 아주 편하다.

연길공항에 내리면 한글로 ‘연길’이란 글씨가 우리를 반갑게 해준다. 연길공항은 우리나라 삼성건설의 기술로 지었지만, 옛날 공항은 아주 작았으며, 공항에 도착하면 여기저기서 일가 친척을 찾는 소리가 들렸다.

시내로 들어가면서 한글과 한자가 나란히 씌어 있는 것을 볼 수 있다. 몇 년 전에 비해 지금의 거리는 몰라보게 발전했으며 깨끗하다. 90년대 처음 가이드로 나오는 사람은 지금처럼 한국을 잘 알고 있는 사람들이 적었다.

그저 한국말을 할 수 있고, 대학을 졸업했거나 대학생이었다. 지금은 호텔도 많지만, 그 당시 좋은 호텔은 백산호텔뿐이었다. 당시 동포들이 한국인의 명함 한 장을 갖고 있다는 것에도 상당히 가슴 뿌듯해 했다. 그러나 그 뒤로 연변을 혼탁하게 만든 사람들이 너무 많아졌다.

사기 치는 사람과 사기를 당하는 사람들이 여기저기 많이 나오면서 많은 문제도 발생했지만, 지금은 그러한 것이 거의 없어졌다고 본다. 연길 백산호텔 바로 옆에 연변 조선족자치주 정부청사가 있는데, 이곳이 연변의 중심가라고 할 수 있다. 여기서부터 서시장을 비롯한 거리와 공항까지 가는 도로변이 발전되었다.

연변은 한국과 직결되는 도시로, 한국의 경제가 어려우면 바로 연길의 경기가 어려워진다. 우리나라에 연변의 많은 동포들이 살고 있지만, 그들이 좋아하면 한국 국적을 바로 주는 것이 좋다고 본다. 우리 국적으로 중국에서 살든 한국에서 살든 자유롭게 해야 할 것이다.

연변에는 우리 민족이 건립한 연변대학이 있다. 우리는 연변대학을 ‘옌볜대학’이라고 표기하고 있다. 우리나라 언론들이 인물이나 지명의 발음 표기하는 것에 불만을 나타내고 있다. 외래어 표기법이라고 하지만, 중국의 인명이나 지명을 우리 발음으로 읽어야 한다고 주장하는 사람이 많다.

연변방송국은 연변, 연길, 용정, 도문이라고 말하지, ‘옌볜, 옌지, 룽징, 투먼’이라고 말하지 않는다. 習近平 주석을 ‘시진핑’이라 하지 않고, ‘습근평’이라 부른다. 그들은 우리를 이민족으로 취급하는 것 같아 서운하다고 한다. 그것은 그들의 말이 옳다고 본다.

중국은 우리 대통령들 이름을 우리 발음으로 하지 않고, 중국음으로 읽는다. 김대중, 노무현, 이명박, 박근혜, 문재인을 ‘찐따쭝, 루우셴, 리밍보, 퍄오친후이, 원짜이인’으로 부른다. 그런데 우리는 정확한 중국어 발음도 아닌 음을 적어야 하는 지 모르겠다.

◇우리 민족의 등불, 용정(龍井)

간도지방은 북간도와 서간도 지방을 말하는데, 연변 주위를 북간도라 하고, 백두산 서쪽의 장백현 쪽은 서간도라 부른다. 박경리의 소설 ‘토지’의 주무대가 된 곳은 간도 지방이다. 간도라는 지명은 이 지역이 청나라의 발상지에 가까워 청나라 왕조가 봉금(封禁)의 땅으로 만들었다.

간도(間島)는 이주를 금하는 무인지대로 삼았기 때문에 지어진 이름이다. 조선과 청나라 사이에 있는 섬과 같은 땅이라 해서 붙여진 이름이기도 하고, 두만강의 사이에 있는 조그마한 모래섬을 ‘사이의 섬’이라 하여, ‘間島’라 부르면서 붙여진 이름이라 하기도 한다.

청나라와 조선은 간도지방을 서로 자기 땅이라고 주장하였으나, 국경문제가 미확정된 상태에서 조선의 외교권을 쥐게 된 일본은 1909년 간도협약으로 만주에서의 이권을 얻는 대가로 조선으로 하여금 청나라가 주장하는 국경을 인정하도록 강요하였다.

우리 민족의 선구자들이 살았던 용정에는 아직도 우리 선조들이 파놓은 ‘용두레 우물’이 있다. ‘용정’이라는 지명이 바로 이 우물에서 유래되었는데, 이 자리에 용정기념비가 세워져 있다.

용정은 1850년대 이전에는 함경도 지방의 조선인들이 수렵과 약재를 캐기 위해 몰래 드나들었던 곳으로, 일본이 우리 강토를 침탈하면서부터는 우리나라 사람들이 모여 살기 시작한 곳이다.

용정 우물터에서 멀지 않는 곳에 있는 용정시 인민정부가 바로 일제시대 일본 영사관 건물이다. 그 건물을 보면 창문이 좁게 만들어져 있는 것을 알 수 있다. 창문이 좁다는 것은 침략자의 본성을 나타내주고 있는 것이라고 판단해 볼 수 있다.

용정시내에 용정중학은 대성중학이라 하였는데, 몇 차례의 개명과 함께 다섯 학교가 통합하여 오늘의 용정중학이 되었다. 대성중학은 너무나 잘 알고 있는 윤동주 시인이 다녔던 학교이다. 윤동주 시인의 생가도 용정 시내에서 멀지 않다.

‘일송정’에 오르면 용정 시내를 바라볼 수 있다. 해란강이 시내를 관통하여 만주벌을 적시며 흐르고 있다. 해란강과 일송정은 가곡 ‘선구자’의 노래에 등장하는 곳으로 이곳이 일제 시대 독립운동을 하던 선조들의 무대였다. 그러나 일본 관광객들은 그냥 지나치기가 일쑤다. 하지만 뜻있는 사람들은 이곳에 올라가보는데, 이곳에서 용정 시내를 내려다보면서 ‘선구자’를 부르면 정말 가슴이 뿌듯하고 뜨거운 마음이 된다.

일송정 푸른 솔은 늙어 늙어 갔어도

한 줄기 해란강은 천년 두고 흐른다

지난 날 강가에서 말달리던 선구자

지금은 어느 곳에 거친 꿈이 깊었나

일송정 앞에 기념비와 최근에 조성된 ‘고향의 봄’ 노래비가 있다. 일송정의 소나무는 몇 차례 심었어도 잘 자라지 않는다고 한다. 용정은 우리 민족의 등불이다.

일송정으로 올라가는 길에 소설가 강경애의 작품비가 서 있는데, 한국의 뜻있는 학자들이 세웠다. 일제시대 여성 문제를 다룬 최고의 여성 소설가로 인정받고 있는 강경애는 윤동주 시인과 더불어 간도의 지성으로 새롭게 부각되고 있다.

/강원구 (행정학박사· 한중문화교류회장)